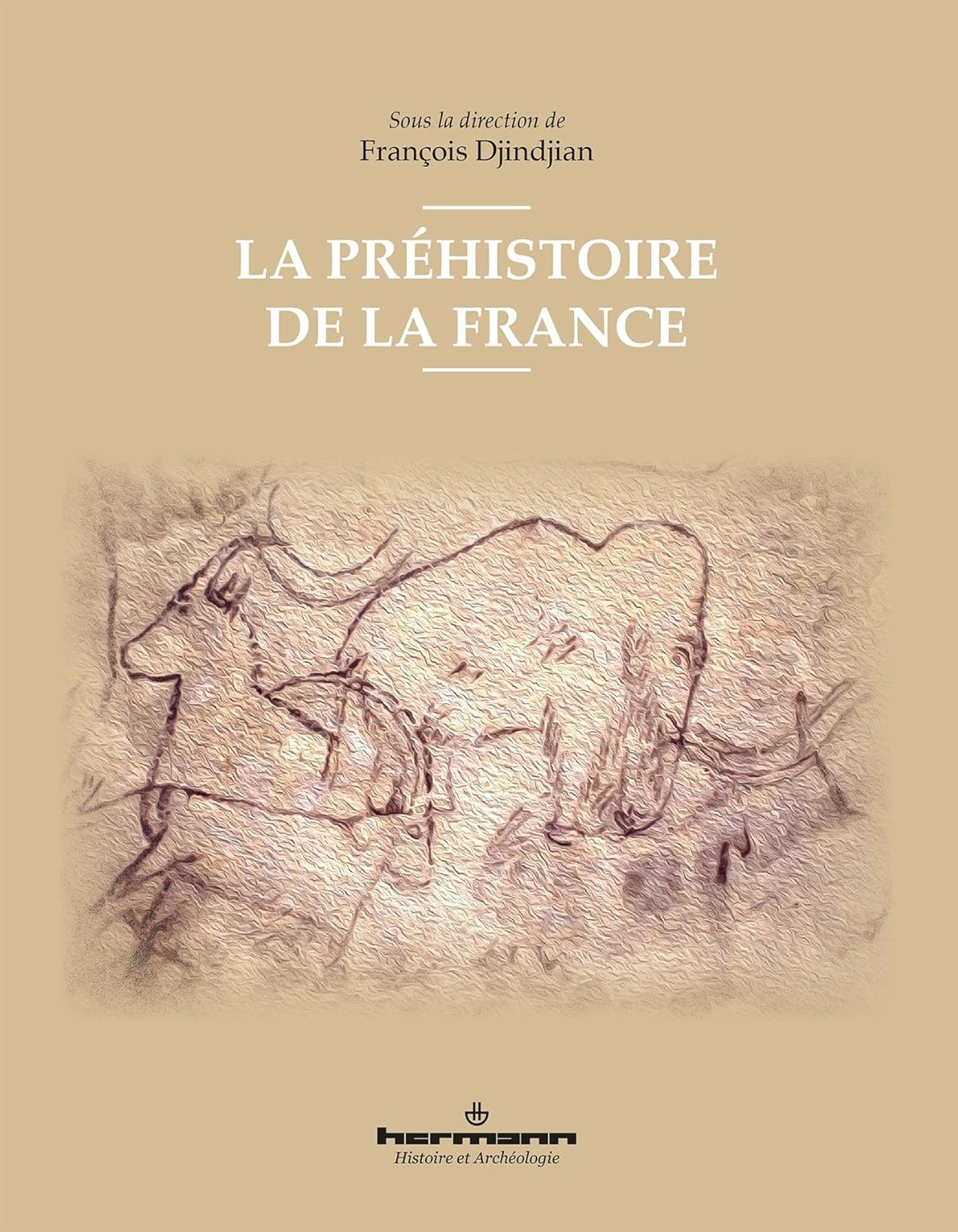

Accueil / Livres et médias / La préhistoire de la France

La préhistoire de la France

La préhistoire de la France

Sous la direction de François Djindjian

Edition Hermann

Histoire et Archéologie

Présentation de l’éditeur :

Depuis quarante ans, l’archéologie s’est professionnalisée avec le développement des enseignements dans les universités, de la recherche au CNRS et l’essor de l’archéologie préventive. Grâce à la multidisciplinarité avec les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences de la terre et les sciences de l’ingénieur, les méthodes et les techniques de l’archéologie ont rendu les reconstitutions plus complètes et plus fiables. La préhistoire ancienne a ainsi pu préciser la chronologie des premiers peuplements depuis un million d’années et ses adaptations aux changements climatiques, reconstituer les paysages quaternaires, établir la systématique et l’éthologie des espèces animales, et reconstituer les composantes techniques, économiques, sociales et artistiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs (Neandertal, Sapiens). Ce livre résume nos connaissances sur le peuplement de la France depuis les origines jusqu’à il y a 7 000 ans.

Hermann

Broché

470 pages

L’auteur, François Djindjian

François DJINDJIAN, professeur associé à l’Université de Paris 1 Panthéon

Sorbonne, président de la commission 4 « Méthodes et théorie de l’archéologie» de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP) et vice-Président du CIPSH (Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines de l’Unesco), est un préhistorien spécialiste de l’enseignement des méthodes de l’archéologie

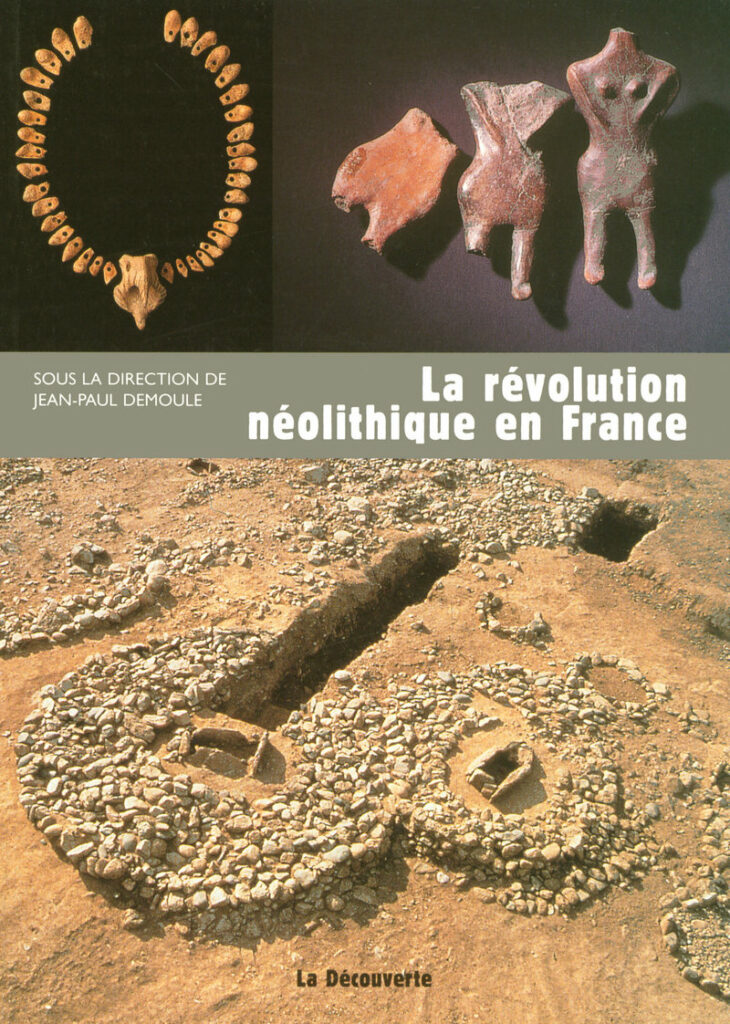

Sommaire de « La Préhistoire de la France «

Chapitre premier. L’évolution de l’organisation de l’archéologie en France

L’évolution de l’organisation de l’archéologie en France

Par Jean-Paul Demoule

Chapitre 2. Le progrès des méthodes et des techniques de l’archéologie

Le progrès des méthodes et des techniques de l’archéologie

Par François Djindjian, François Giligny et Laurent Costa

Chapitre 3. Quaternaire et géoarchéologie paléolithique en France : quoi de neuf depuis 1976 ?

Introduction

Par Pierre Antoine et Jean-Jacques Bahain

I. Présentation synthétique des référentiels chronostratigraphiques régionaux et des sites associés

Par Pierre Antoine, Sylvie Coutard, Jean-Jacques Bahain, Christine Chaussé, Jean-Luc Locht et Laurent Deschodt

II. Basse-Normandie et Cotentin

Par Dominique Cliquet

III. Massif armoricain

Par Marine Laforge et Jean-Laurent Monnier

IV. Centre de la France : les formations fluviatiles du bassin de la Loire moyenne

Par Jackie Despriée, Hélène Tissoux, Morgane Liard, Pierre Voinchet et Jean-Jacques Bahain

V. Alsace

Par Patrice Wuscher et Olivier Moine

VI. Bassin aquitain et bassin de la Garonne

Par Pierre Antoine et Jean-Jacques Bahain

VII. Pourtour méditerranéen (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Ardèche, Alpes-Maritimes)

Par Christian Perrenoud, Thibaud Saos et Anne-Marie Moigne

VIII. Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par Michel Dubar

Conclusion et perspectives

Par Jean-Jacques Bahain et Pierre Antoine

Bibliographie

Chapitre 4. Les Faunes quaternaires en France : paléontologie et archéozoologie

Remarques introductives

Par Jean-Philip Brugal

Partie I du chapitre 4. Paléontologie, apports de quarante années de recherches menées en France

Présentation

Par Anne-Marie Moigne

I. Herbivores pléistocènes en France (Équidés, Bovinés, Cervidés, Caprinés, Antilopinés)

Par Jean-Luc Guadelli, Jean-Philip Brugal, Évelyne Crégut et Pierre Magniez

II. Les carnivores pléistocènes en France (Canidés, Ursidés, Mustélidés, Hyénidés, Félidés)

Par Alain Argant, Jean-Baptiste Fourvel et Myriam Boudadi-Maligne

III. État de la recherche sur les micromammifères et l’herpétofaune quaternaires en France

Par Constance Hanquet, Emmanuelle Stoetzel, Emmanuel Desclaux et Salvador Bailon

IV. Les avens-pièges quaternaires : vers une meilleure connaissance des paléoenvironnements et des sociétés préhistoriques

Par Jean-Christophe Castel, Myriam Boudadi-Maligne, Évelyne Crégut-Bonnoure et Jean-Philip Brugal

V. Les Carnivores : taphonomie et écologie de la prédation

Par Philippe Fosse, Jean-Baptiste Fourvel et Stéphane Madelaine

Partie II du chapitre 4. Archéozoologie, apports de quarante années de recherches menées en France

Présentation

Par Anne-Marie Moigne

VI. Paléoécologie des premiers peuplements humains en France d’après les ensembles osseux

Par Pierre Magniez, Anne-Marie Moigne, Arnaud Filoux, Nicolas Boulbes et Antigone Uzunidis

VII. Le Paléolithique inférieur et moyen en France septentrionale : quarante ans de découvertes et d’analyses archéozoologiques

Par Patrick Auguste, Céline Bémilli, Marylène Patou-Mathis et Noémie Sévêque

VIII. Les comportements de subsistance au Paléolithique moyen dans le Sud-Est de la France

Par Camille Daujeard, Jean-Philip Brugal, Évelyne Crégut-Bonnoure, Pierre Magniez, Anne-Marie Moigne et Patricia Valensi

IX. Les comportements de subsistance au Paléolithique moyen dans le Sud-Ouest de la France

Par William Rendu et Eugène Morin

X. Les faunes du Paléolithique supérieur du Nord de la France : état des connaissances et découvertes récentes

Par Grégory Bayle, Céline Bémilli, Olivier Bignon-Lau et Jessica Lacarrière

XI. Économie et nomadisme au Pléniglaciaire supérieur et au Tardiglaciaire en France : le système renne

Par Laure Fontana et François-Xavier Chauvière

XII. Utilisation des petits gibiers au Paléolithique : apports de quarante années de recherche menées dans l’Hexagone

Par David Cochard et Véronique Laroulandie

Bibliographie

Chapitre 5. Anthropologie biologique et archéologie funéraire

I. La lignée néandertalienne : apport des fossiles mis au jour en France

Par Bruno Maureille

II. Les populations du Paléolithique supérieur de la France Biologie et pratiques funéraires

Par Dominique Henry-Gambier

III. Archéologie de la mort et anthropologie de l’Épipaléolithique et du Mésolithique

Par Bruno Boulestin

Chapitre 6. Des premières traces à la fin de l’Acheuléen dans la Préhistoire de la France

Des premières traces à la fin de l’Acheuléen dans la Préhistoire de la France

Par Marie-Hélène Moncel, Agnès Lamotte, David Hérisson, Vincent Lhomme, Marc Jarry, Jackie Despriée, Jean-Paul Raynal, Sophie Grégoire, Anne-Marie Moigne, Dominique Cliquet, Alain Turq et Alain Tuffreau

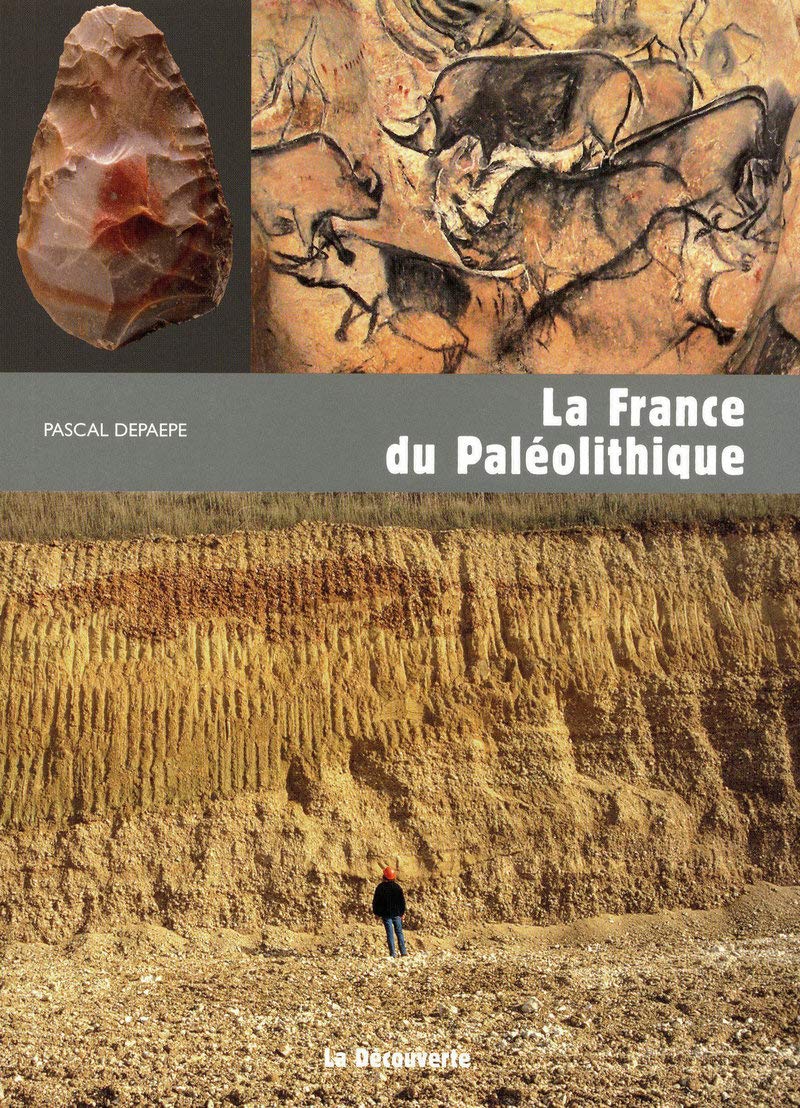

Chapitre 7. Le Paléolithique moyen de la France

Le Paléolithique moyen de la France

Par Pascal Depaepe

Chapitre 8. Le Paléolithique supérieur de la France

Le Paléolithique supérieur de la France

Annexes. Documentation sur le Paléolithique supérieur français (1976-2017)

Chapitre 9. Le Paléolithique final de la France

Le Paléolithique final de la France

Chapitre 10. Le Mésolithique de la France

Le Mésolithique de la France

Par Emmanuel Ghesquière

Chapitre 11. L’art paléolithique de la France : art pariétal, art rupestre, art mobilier

L’art paléolithique de la France : art pariétal, art rupestre, art mobilier

Par Lioudmila Iakovleva

Conclusions sur la Préhistoire de la France

Les auteurs

Pages de fin

Un extrait du livre « La Préhistoire de la France »

I. La lignée néandertalienne : apport des fossiles mis au jour en France

Par Bruno Maureille

Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques résultats obtenus en France depuis 1976 sur les membres de la lignée néandertalienne (tableau 1 et fig. 1) tout en tentant de les positionner dans le contexte des recherches internationales menées sur ces fossiles. Cela ne signifie pas que les résultats non mentionnés ne sont pas ou seraient moins intéressants. Nous avons dû nous limiter à certains choix et nul doute qu’un ou une autre collègue en charge de cette contribution en aurait fait d’autres.

Rappelons que dans le volume I.1 de la Préhistoire française publié en 1976 les contributions sur les membres de la lignée néandertalienne (parfois alors appelés « anté-néandertaliens » voire même « archanthropiens » pour les plus anciens) étaient nombreuses. En ce qui concerne leur diversité biologique, quatre auteurs s’étaient vus proposer (?) un partage géographique du territoire national pour en faire, en quelques pages, un bilan scientifique. Cela aurait-il été envisageable dans le cadre du présent ouvrage ? Nous ne le pensons pas pour deux raisons :

1/ faute de spécialistes ayant fortement investi leurs activités sur un territoire donné. Pour mémoire, rappelons qu’entre 1983 et 2001, il n’y avait qu’un seul professeur d’université, Bernard Vandermeersch à l’université Bordeaux 1, dont les thématiques de recherches portaient sur les Néandertaliens (et les premiers Hommes anatomiquement modernes du Levant) et qui formait des doctorants sur ces thématiques. Actuellement, il n’y en a plus partage géographique du territoire national pour en faire, en quelques pages, un bilan scientifique. Cela aurait-il été envisageable dans le cadre du présent ouvrage? Nous ne le pensons pas pour deux raisons :

1) faute de spécialistes ayant fortement investi leurs activités sur un territoire donné. Pour mémoire, rappelons qu’entre 1983 et 2001, il n’y avait qu’un seul professeur d’université, Bernard Vandermeersch à l’université Bordeaux 1, dont les thématiques de recherches portaient sur les Néandertaliens (et les premiers Hommes anatomiquement modernes du Levant) et qui formait des doctorants sur ces thématiques. Actuellement, il n’y en a plus…

2) Un tel maillage territorial n’a plus de sens dans un monde scientifique tellement plus internationalisé. À cette échelle, les travaux sur l’Homme de Néandertal, de l’origine de la lignée à sa dispari-de tion, connaissent depuis ces vingt-cinq dernières années une dynamique scientifique importante (Stringer et Gamble 1993; Trinkaus et Shipman 1996: Vandermoersch et Maureille 2007: Condemi et Weniger 2011; Conard et Richter 2011 et sans oublier les 8 volumes publiés en 1988 sur l’Homme de Néandertal par Eraul suite au colloque international de Liège de 1986). En France, elle a été surtout portée par les recherches de terrain, les travaux et les résultats de l’archéologie préventive (par exemple, Bourguignon « al. 2004) qui ont accru de façon considérable le corpus de données sur le matériel lithique et ont eu une influence réelle sur la rigueur méthodologique a l’interdisciplinarité des fouilles programmées.

Mais l’intérêt pour l’Homme de Néandertal a aussi « explosé »en raison des résultats obtenus par une nouvelle discipline la paléogénétique puis la paléogénomique et bientôt peut-être la paléoprotéomique. Nul doute que le Department of Erolutionary Genetics, crée en 1998 et dirigé par Swante Piabo du Max Planck Institute de Leipzig, a été la structure principale de développement des travaux sur l’ADN ancien de la lignée néandertalienne et d’autres fossiles humains (Pabo 2015). Tous les chercheurs, culturalistes ou biologistes, se doivent de lire au moins les résumés des résultats obtenus en paléogénomique. Ces derniers fournissent des informations sur les relations phylogéniques entre les taxons (fig. 2A), la taille effective des populations, les potentiels métissages, certaines caractéristiques génétiques, biologiques, les échanges de ‹ conjoints », l’endogamie, la sélection positive de certains gènes au sein de notre lignée, le sexe des individus (dont il ne reste parfois qu’un fragment osseux et quel que soit son état de conservation), certaines pathologies, le régime alimentaire (via L’ADN bactérien du tartre), etc. En 2004, au sein du même Institut Max Planck, un autre laboratoire (Deparment of Human Evolution) a été créé sous la direction de J.-J. Hublin, spécialiste international de ce groupe fossile. Il correspond à une seconde structure très dynamique qui permet à de nombreux jeunes chercheurs de développer des problématiques sur cette lignée avec des moyens financiers importants.

1. Du Pléistocène inféricur au Pléistocène moyen : origine de la lignée

La France est le pays d’Europe qui possède le plus grand nombre de sites livrant des restes humains de la lignée néandertalienne (cf. infra). Cependant, d’est en Espagne que les découvertes les plus impressionnantes ont été réalisées, dont les plus vieux fossiles humains d’Europe de l’Ouest à Orce (1,4 Ma; Toro-Moyano et al 2013) ou dans la sierra de Atapuerca à La Sima del Elefante (1,2 Ma: Carbonell et al. 2008).

Ces fossiles sont rapportés à une espèce non définie du genre Homo. La plus importante série de vestiges du Pléistocène inférieur curopéen a été mise au jour à Gran Dolina – dans la mème sierra – dans le niveau TD-6 vieux de près de 780 Ka. Cela a permis de définir l’espèce Homo antecessor supposée ancestrale à la lignée des Néandertaliens et à celle des Homo sapiens (Bermúdez de Castro et al. 1997 et figure 2B, scénario 1). Rappelons aussi, à Happisburgh (Angleterre: Ashton et al 2014), la découverte d’une plage de 12 mª avec de nombreuses dépressions (n = 152) correspondant à des empreintes de pieds d’adultes et de sujets plus jeunes. Elles seraient très anciennes, supposées du stade isotopique 25 ou 21 (962-902 ou 812-796 ka).

Toujours à Atapuerca, à la Sima de los Huesos, les restes de 28 individus – dont tous les éléments squelettiques, ou presque, sont connus – ont été mis au jour en position secondaire dans un conduit karstique. S’ils ne sont pas associés à du matériel archéologique en dehors d’un unique biface, ils constituent la collection la plus impressionnante de fossiles humains provenant d’un même gisement pour tout le Pléistocène moyen avec par exemple dix-sept boites crâniennes certaines étant très bien conservées. Agés de près de 450 Ka, ils sont souvent présentés comme des Homo heidelbergensis. Leur étude a fait l’objet de nombreuses thèses et publications qui ont, par exemple, permis de discuter l’existence d’une très ancienne pathologie (une craniosynostose; Gracia et al. 2009) ou d’une des plus vieilles traces de violence interindividuelle ayant entrainé la mort de l’individu (Sala et al. 2015)….

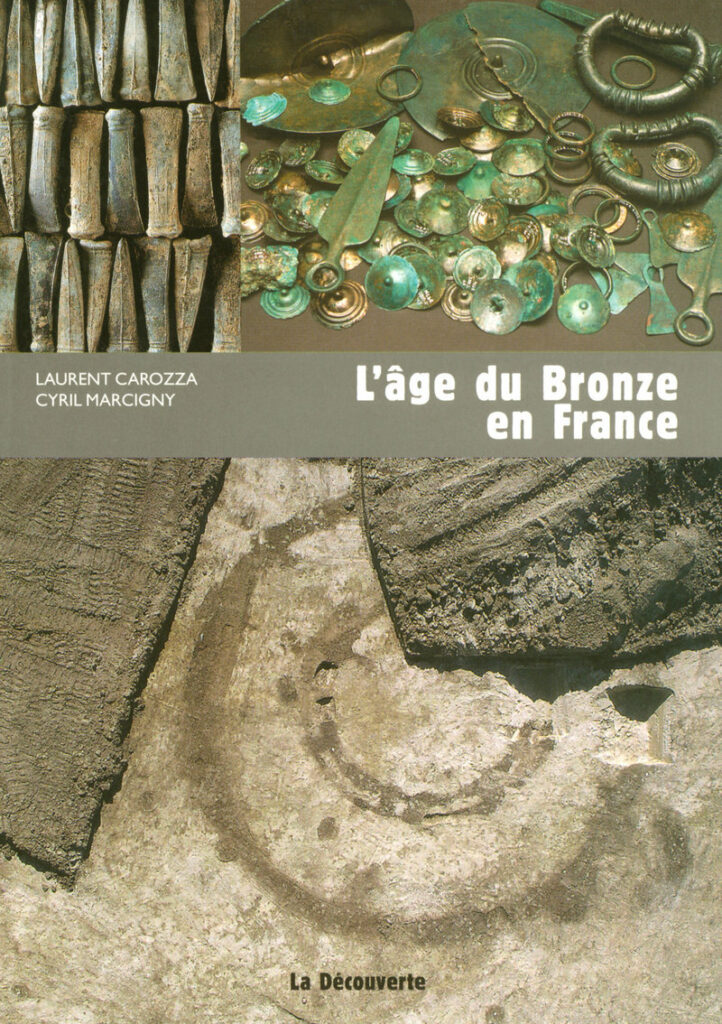

Laurent Carozza, Cyril Marcigny

de François Djindjian (Sous la direction de)