Accueil / Livres et médias / Aux origines de l’art

Aux origines de l’art

Aux origines de l'art

50 000 ans d'art préhistorique et tribal

Emmanuel Anati

Préface Yves Coppens

Fayart

Présentation par l’éditeur :

Depuis 50 000 ans, la création artistique est une caractéristique humaine universelle. Pourquoi, où et comment l’art est-il né ? Qu’est-il censé nous dire ? Quels messages, quelles visions du monde les représentations de l’art préhistorique véhiculent-elles ?

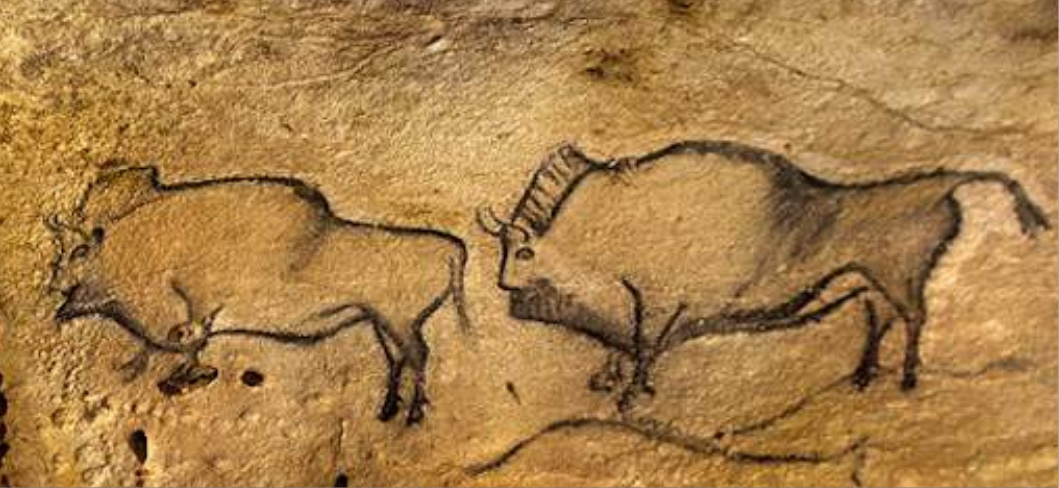

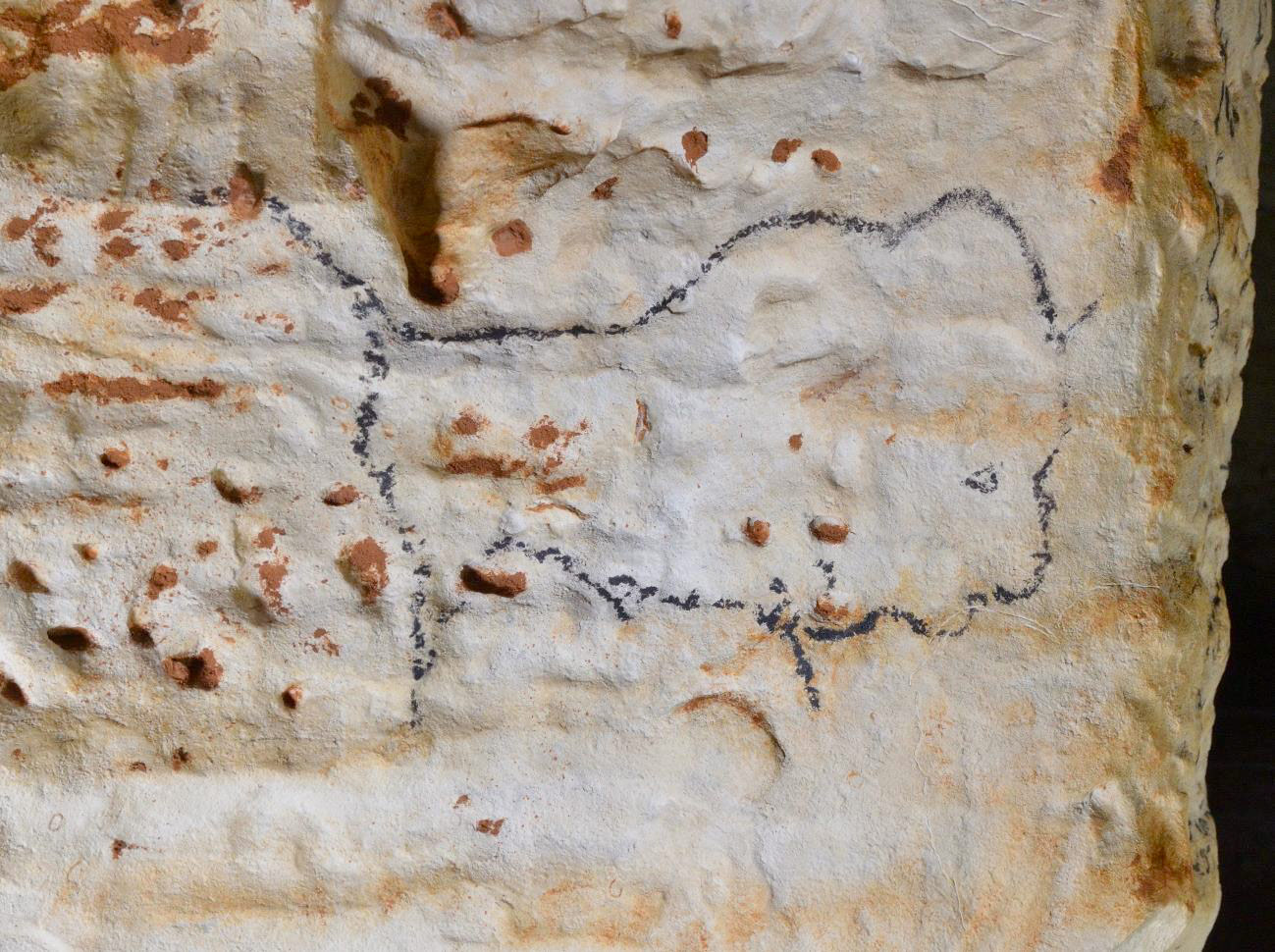

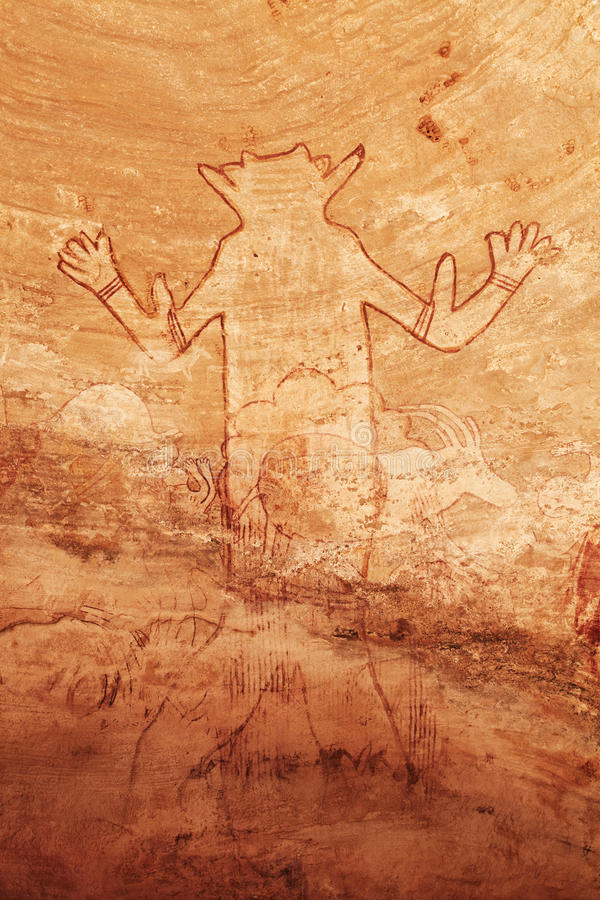

On compte environ 100 000 statuettes et autres objets d’art mobilier âgés d’au moins 10 000 ans, surtout concentrés sur les trois continents de l’Ancien Monde (Afrique, Asie, Europe). Mais les vestiges, pour leur plus grande part, consistent en oeuvres d’art rupestre.

A ce jour, 70 000 sites sont répertoriés sur les cinq continents, et environ 45 millions de peintures et de gravures, situées dans des grottes ou sur des roches à l’air libre, ont été mises au jour.

C’est au déchiffrement de ce formidable héritage, légué par des sociétés humaines qui ne connaissaient pas l’écriture et de ce fait, selon les canons occidentaux, n’avaient pas d’histoire, que nous invite le professeur Emmanuel Anati. En s’appuyant sur le matériau remarquable et inédit que constituent les images tirées des archives mondiales d’art rupestre -, des photos et des relevés des plus beaux sites du monde -, en privilégiant les études comparatives et en nous dévoilant les mécanismes de ce langage primordial que représentait la création artistique, il nous offre l’inventaire le plus complet jamais réalisé de ces précieux témoignages de nos origines.

editions Fayart

Collection Sciences

18 x 24,5 cm

512 pages

Comptes rendus d’Art

Emmanuel Anati est l’un des rares spécialistes de l’art rupestre à posséder une vision globale du matériel de sa discipline. En effet, il coordonne depuis les années 1980 le « Projet WARA » (World Archives of rock Art), initié par l’Unesco et destiné à « la constitution d’une banque de données mondiales de l’art préhistorique et tribal, dans le but d’une analyse globale et comparée ». Il a, à ce jour, réuni une documentation sur plus de 850 zones d’art rupestre, répartis dans environ 70 000 sites, sur les roches à l’air libre et dans les grottes de 160 pays, ainsi que sur 500 000 vestiges mobiliers. De cette formidable base de données, dont il fait remonter les plus anciennes à 50 000 ans, il cherche à faire la synthèse, pour en dégager des « caractéristiques universelles » (p. 26). Le but de ce livre est donc d’entraîner son lecteur « dans un voyage d’exploration du monde conceptuel et esthétique de l’homme sur une période de 50 000 ans »

(p. 458). Il souhaite l’amener à une vision globale du langage visuel, du « phénomène » art, de ses fonctions psychologiques et sociales, de ses raisons d’être (p. 44). L’idée sous-jacente, qu’il développera tout au long du livre, est que cet art constitue une « proto-écriture », qu’il serait possible de déchiffrer pourvu qu’on en retrouve la clef, cachée parmi des « constantes logiques primordiales » (p. 96) issues d’une « matrice contextuelle unique » (p. 108).

Le premier chapitre (p. 20) est consacré à des considérations historiques et géographiques sur « l’art des origines ». Il est possible, selon Emmanuel Anati, de déceler trois points communs à l’échelle mondiale :

1) l’art rupestre se développe à l’écart des grandes zones de concentration de populations ;

2) il est considéré, par ses auteurs, comme un élément essentiel de la vie quotidienne et joue pour eux un rôle vital ;

3) le choix du lieu est fonction du lieu (isolé), de la proximité de sources ou de cours d’eau, et du paysage (endroits remarquables, en hauteur ou bénéficiant d’une insolation exceptionnelle, etc.).

Ce « modèle comportemental récurrent » (p. 37) est dû, d’après Emmanuel Anati, à une origine commune de l’art. Il enchaîne ensuite par l’inventaire des différentes théories sur la naissance de l’art et les problèmes de documentation. Dans le chapitre 2 (p. 66), il approfondit la question des origines. Pour lui, rien ne prouve que l’art soit apparu chez des Hominidés antérieurs à l’Homo sapiens. Il fait l’inventaire critique des rares éléments dont nous disposons aujourd’hui (la symétrie des bifaces, la statuette de Berekhat Ram, le fragment de Quneitra, Blombos… ). Il ne s’agit selon lui que de manifestations conceptuelles, et non pas d’art. Celui-ci serait donc apparu avec Homo sapiens. Dans une population restreinte, qui se serait ensuite dispersée à travers le monde. S’il en est ainsi, d’après Emmanuel Anati, puisque la génétique nous ramène à une population unique, la linguistique à une langue-mère, « on peut donc penser que l’art visuel a eu lui aussi un noyau primordial » (p. 89). Il expose ensuite sa classification, évolutionniste, déjà présentée ailleurs, et contestée par d’autres spécialistes, des cinq catégories fondamentales de l’art rupestre, « dont chacune reflète la mentalité d’un type de culture spécifique » (p. 103) : les chasseurs archaïques, les cueilleurs archaïques, les chasseurs évolués, les pasteurs et éleveurs, enfin les populations économie complexe. Ces catégories, il semble d’après lui, assez aisé de les différencier, grâce à des « fossiles-guides », qui « reflètent des composantes fondamentales de la mentalité et de la psychologie de leurs exécutants. Il est même parfois possible de définir de manière beaucoup plus précise la typologie économique et sociale de la population qui les a produites à partir des indicateurs fondamentaux que sont le style iconographique, la thématique du répertoire et le type d’association entre les figures » (ibidem). Pour caricaturer, je dessine un personnage avec un arc et des flèches, je suis donc « un chasseur évolué ».

Cet essai d’« histoire totale » (p. 114) va fournir à Emmanuel Anati une grille de lecture pour établir dans le chapitre 3 (p. 126) un panorama de l’art préhistorique et tribal dans le monde. Ce long chapitre (187 pages !) est destiné, par l’accumulation des exemples, à donner plus de poids à la suite de son argumentation. Le chapitre 4 (p. 314) fournit quelques outils supplémentaires sur le contexte, la localisation sur le support, les thèmes fondamentaux (sexe, nourriture, territoire), les paradigmes des œuvres d’art rupestre, qui varieront suivant les cinq catégories fondamentales.

Emmanuel Anati les voit essentiellement comme des monèmes (au sens linguistique) ou morphèmes (suivant la terminologie de Marcel Otte).

Le chapitre 5 (p. 340) expose leur articulation : des « constantes associatives » entre des catégories « grammaticales » que sont les pictogrammes (les quatre principaux étant les anthropomorphes, les zoomorphes, les structures et les objets), les idéogrammes (principalement anatomiques, conceptuels et numériques) et les psychogrammes, ou vecteurs de sensations, qui sont de « violentes décharges d’énergie, des expressions de sentiments, de désirs et d’autres sensations » (p. 360). Emmanuel Anati réalise, à partir de ces trois « signes », de véritables « analyses grammaticales », à partir desquelles il élabore des « analyses syntaxiques », comme pour la Scène du Puits de Lascaux (p. 364). Pour lui, il s’agit d’une grammaire et d’une syntaxe primordiales (p. 366), une « clef de lecture de l’idéologie et de la conceptualité des premiers artistes en nous révélant des caractéristiques de leur structure mentale » (p. 375). Emmanuel Anati poursuit ensuite son argumentation, à la recherche d’invariants syntaxiques (sens dualiste de la vie et de la mort, valeur binaire de l’animal, le binôme masculine–féminin, la vision cosmologique). Dans le chapitre 6 (p. 386), en guise de bilan, l’auteur essaie d’élaborer une typologie qui se rapporte aux cinq types d’art définis précédemment et rattachés à un type d’organisation sociale. Il recherche comment ces cinq types abordent les trois concepts que sont « le passé récent », le « passé ancien » et la « mémoire biologique » ou « mémoire primordiale ».

Toujours avec cette idée d’une racine unique. Mythes des origines, du déluge primordial, des frères rivaux, de l’origine de la nature, de l’immortalité, de l’altérité… L’art rupestre témoigne et explique, pour Emmanuel Anati, des mythes fondamentaux communs à toute l’humanité depuis 50 000 ans, avec des nuances et des contraintes locales ou «vernaculaires », toujours suivant les cinq types.

En conclusion (p. 455), toutes ces constantes structurelles lui semblent annoncer l’écriture. Bien sûr, il ne nie pas les différenciations culturelles, qui pour lui sont plutôt apparues au Néolithique. « Les différentes formes d’art conservent d’innombrables dénominateurs communs. Le langage universel des origines existe encore en nous et nous pouvons le réactiver une fois que nous en avons trouvé la clef. Il est fondé sur une logique primordiale, antérieure aux clivages et aux spécialisations linguistiques. En théorie, il devrait être compréhensible dans toutes les langues, car contenu dans chacune » (p. 456).

Emmanuel Anati a patiemment construit son propre système d’analyse de l’art rupestre mondial. Sa vision synthétique (simplificatrice, disent ses détracteurs) a accouché d’un modèle séduisant, à visée globale. C’est peut-être là son point faible. La belle utopie d’un langage commun à cet art, dont nous aurions en nous la clef, est certes l’idéal auquel tendent tous les spécialistes de l’art rupestre. Emmanuel Anati fait ici figure de précurseur téméraire et audacieux. Certains concepts, comme les psychogrammes, resteront à mon avis, d’une grande efficacité. Ils permettent de décrire et d’expliciter certains graphismes qui ne sont ni des figures, ni des signes. Pour le reste, il faut y voir une magistrale construction intellectuelle, qui a l’audace de défricher des chemins encore jamais empruntés. À chacun d’y trouver de quoi aller plus loin.

Romain Pigeaud

Disponible sur Internet le 13 mai 2008

https://www.academia.edu/3460149/Emmanuel_Anati_aux_origines_de_lart?email_work_card=view-paper

L’auteur, Emmanuel Anati

Directeur du Centre camunien des études préhistoriques à Capo di Ponte, Italie, Emmanuel Anati a été professeur de préhistoire à l’université de Tel-Aviv et titulaire de la chaire de paléoethnologie à l’université de Lecce. À l’origine de nombreuses missions de recherche à travers le monde, il a notamment découvert le sanctuaire d’Har Karkom, dans le désert du Néguev, et les peintures du val Camonica, en Italie.

Emmanuel Anati