Les bases magiques de l’art préhistorique 1/2

Henri Begouen

Revue Scientia, 1939

Depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, il est évident que les conditions à sa surface ont varié Après avoir exposé sommairement en quoi consiste l’art préhistorique pariétal : fresques d’ Altamira et de Niaux, gravures des Combarelles et des Trois Frères, sculptures en pierre du Cap Blanc et modelages d’argile du Tue d’Audoubert et de Montespan, le prof. Begouen recherche quelles ont pu être les raisons d’être et les bases de ces manifestations artistiques. Ont-elles été produites uniquement pour la satisfaction de l’esprit, ainsi que cela a lieu de nos jours et c’est ce qu’on appelle l’art pour l’art ou bien faut-il leur chercher un autre motif et lui donner une base magique, c’est-à-dire utilitaire. C’est cette dernière théorie qu’après Lang, Reinach, Cartailhac et autres savants, M. Begouen développe dans cet article. C’est en somme la thèse de l’envoûtement, basée sur la croyance à l’existence pour chaque être ou objet, d’un double, chose Imprécise et immatérielle, comme l’ombre ou l’image, mais en un don tellement intime avec l’objet. que celui-ci ressent tout ce qui affecte son double. A noter que cette croyance a persisté à travers l’antiquité et le moyen âge, jusqu’à nos jours. Une atmosphère de mystère est nécessaire pour ces actions, d’où le choix dans les grottes obscures, difficiles, profondes, de recoins reculés et de parois en quelque sorte consacrées, où s’emmêlent les dessins parfois d’une manière inextricable. Des flèches, des blessures ou des mutilations soulignent souvent ce que M. Begouen appelle la magie de la chasse ou de la destruction. Mais il est un autre ordre d’idées pour lequel la magie intervient également; c’est pour augmenter le nombre des animaux à chasser, c’est à quoi l’auteur donne le nom de magie de la fécondité ou de la reproduction et il donne de l’une et de l’autre de curieux exemples.

Les bases magiques de l’art préhistorique (Première partie)

Les bases magiques de l’art préhistorique (Deuxième partie)

I

Lorsque on fit les premières découvertes d’art préhistorique dans les grottes et abris sous roche, ce fut naturellement les plus grandes peintures et sculptures qui furent remarquées: le plafond d’Altamira, la frise des mammouths et des bisons de Font-de-Gaumes, les chevaux sculptés du Cap-Blanc. On fut frappé non seulement par la perfection de la technique que révélait ces oeuvres d’art, mais encore par leur ampleur et, il faut bien le dire, par le véritable sens décoratif dont les artistes préhistoriques avaient fait preuve en les exécutant. On s’extasia sur leur goût artistique et, jugeant d’après notre mentalité de civilisés, on pensa que les hommes de l’âge du renne éprouvaient comme nous une véritable jouissance intellectuelle en regardant les oeuvres d’art et que par conséquent c’était simplement pour le plaisir des yeux qu’ils avaient exécuté ces peintures, gravures et sculptures. C’est la théorie de « l’art pour l’art ». Un éminent paléontologue écrivait dans un manuel, en parlant des hommes préhistoriques : « Ils charmaient les loisirs de leurs longues nuits d’hiver en ornant et décorant les parois de leurs cavernes ».

Mais à mesure que les découvertes se multipliaient, cette théorie trop simpliste était battue en brèche. Ce n’étaient pas seulement de vastes frises sur de larges panneaux qu’on découvrait, mais de petits animaux, gravés ou peints, dans des recoins reculés et presque inaccessibles, des couloirs bas et étroits, où il faut se mettre à plat-ventre pour déchiffrer avec peine, sur les parois, une fine gravure qu’une lumière frisante ne laisse voir qu’à une seule personne. Il ne pouvait vraiment être question d’art décoratif sans parler de la difficulté primordiale de l’éclairage dans ces grottes obscures. Il faut trouver un autre mobile à la création de ces oeuvres d’art préhistoriques.

Ce fut un Anglais, Lang, qui, le premier, se basant sur des données ethnographiques soutint que cet art était non pas désintéressé, mais utilitaire, et qu’il avait une raison d’être magique. En France, Salomon Reinach s’empara de cette idée et la développa en collaboration avec Cartailhac, Capitan, Breuil et quelques autres savants préhistoriens. Je dois dire qu’à mesure que les découvertes se multipliaient, plus s’accumulaient les preuves du bien fondé de cette théorie.

Voyons d’abord en quoi consiste cet art préhistorique. La première découverte fut faite en Espagne dans les Pyrénées Cantabriques, près de la pittoresque petite ville de Santillana, par la petite fille d’un gentilhomme espagnol, M. de Sautuola, qui fouillait dans la caverne d’Altamira. Alors que l’attention du savant se concentrait sur le sol d’où il retirait des silex et ossements, la fillette, regardant autour d’elle, fit remarquer à son père que des « taureaux rouges et noirs » étaient peints sur le plafond. Longtemps les savants se refusèrent à admettre l’authenticité de ces peintures. Il fallut qu’à la suite de découvertes du même genre effectuées dans les grottes françaises de Marsoulas, de La Mouthe et de Font-de-Gaume, Cartailhac, étant allé se rendre compte sur place, publiât dans « l’Anthropologie » un article sensationnel, intitulé: Mea culpa d’un sceptique pour que la caverne d’Altamira prenne le premier rang dans la liste, longue maintenant, des cavernes préhistoriques ornées. Du premier coup on avait découvert ce qu’on a appelé avec juste raison la « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». Sur une superficie de plus de quarante mètres carrés, tout le plafond irrégulier de la grande salle est recouvert de peintures polychromes représentant surtout des bisons. Chaque animal est inscrit dans une bosse de la pierre, et pour faire entrer l’animal tout entier dans ces saillies de la roche, la tête est tantôt retournée, tantôt abaissée, tandis que les pattes sont ramenées sous le corps, le tout avec un sens des proportions et une habileté vraiment admirables.

J’ai dit que ces animaux sont polychromes ; ils sont en partie rouges, en partie noirs, en partie bruns. Le rouge a été obtenu par de l’ocre broyé, probablement dans de la graisse ou de la moëlle; le noir par des sels de manganèse, et le brun par le mélange de ces deux couleurs. Cette polychromie est assez rare, dans les autres grottes espagnoles, découvertes depuis lors en assez grand nombre dans ces régions. Les animaux sont généralement d’une seule teinte, plate, ou bien dessinés simplement en contours de couleur, le noir dominant. Dans les grottes françaises, Font-de-Gaume présente quelques animaux rouges et noirs, Marsoulas également, et dans la dernière grotte découverte par mon disciple Norbert Casteret dans les Pyrénées à Labastide, un grand cheval de près de deux mètres a le corps rouge, l’encolure, la tête et les pattes noires et le ventre plus clair. Mais à Niaux, dans l’Ariège, qui présente la série peut-être la plus remarquable comme réalisme, les animaux sont simplement représentés en silhouettes noires, mais ils sont pleins de vie; un petit cheval barbu, l’œil malin, le cou tendu, est digne de nos meilleurs animaliers.

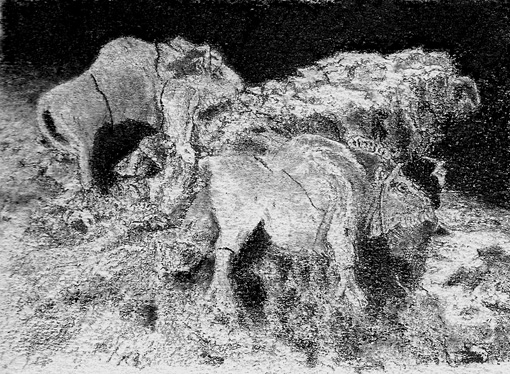

Mais la peinture n’était pas le seul moyen de la figuration employé par les hommes de l’âge du renne, ils se servaient aussi de la peinture et de la sculpture. Presque tous les animaux peints avaient été au préalable dessinés au burin de silex, et l’on retrouve facilement le croquis sous la couleur. Mais parfois aussi dans certaines grottes, comme aux Combarelles, et aux Trois Frères, la gravure seule est employée. Nous en relevons tous les stades, depuis le simple grattage de la surface jusqu’à l’incision profonde de la roche, allant du simple trait, mesurant un millimètre à peine de largeur ou profondeur jusqu’au relief de plus en plus prononcé, aboutissant enfin à la sculpture, comme dans la frise découverte au Roc, en Charente, par le docteur Henri Martin, et surtout dans l’admirable série des chevaux du Cap Blanc, où des animaux de plus de deux mètres ont été taillés en plein roc avec une maestria qui fait songer au Parthénon.

Enfin le modelage n’était pas inconnu à cette époque. Nous avons eu la bonne fortune, mes fils et moi, de découvrir dans la caverne du Tuc d’ Audoubert, en Ariège, deux statues en argile de 65 cm. de longueur chacune, représentant un bison suivant une femelle.

Dans la grotte de Montespan et dans celle de Bedeilhac (Ariège), on a trouvé d’autres modelages d’animaux, ours, félins, bisons, qui sans avoir la tenue artistique des premiers, montrent toutefois que le modelage était un procédé usuel à cette époque. Si peu d’exemplaires nous en sont parvenus, c’est que la matière en était essentiellement fragile. Il a fallu en effet des conditions exceptionnelles, telles que la fermeture de ces grottes par des causes diverses, pour que ces différents spécimens parviennent intacts jusqu’à nous.

A côté de l’intérêt purement artistique que prennent ces oeuvres d’art, il serait injuste de passer sous silence leur intérêt scientifique au point de vue zoologique. En effet, un des points les plus caractéristiques de ces représentations est leur réalisme. On voit que les artistes de ces temps lointains connaissaient admirablement les allures caractéristiques des animaux qu’ils représentaient; et c’est d’autant plus admirable qu’ils dessinaient de mémoire, dans l’obscurité du fond des grottes, sans avoir le modèle devant les yeux. Il faut vraiment qu’ayant guetté ce gibier de longues heures à l’affût, son image soit en quelque sorte photographiée sur leur rétine, pour pouvoir, après, la reproduire avec tant de fidélité. Dans la seule caverne des Trois Frères, parmi les 600 dessins relevés par l’abbé Breuil, 14 espèces animales sont figurées, nous donnant des renseignements confirmant et complétant parfois ce que nous avaient appris les ossements recueillis. Dans les dessins des mammouths de Font-de-Gaume et de Cabrerets, on a relevé des particularités anatomiques que les mammouths congelés du nord de la Sibérie ont confirmées. Une gravure de félin des Trois Frères a tranché la question de savoir si le « felis spelaea » était un lion ou un tigre. La touffe de poils, nettement indiquée au bout de la queue, l’a classé avec les lions. Quant aux chevaux, il a été facile de rapprocher leur type de ceux des races sauvages actuelles.

Après cet exposé rapide des principaux monuments de l’art rupestre préhistorique, dont j’ai essayé de faire ressortir tout d’abord la valeur artistique indiscutable, on serait tenté, de penser qu’ils avaient raison, les premiers auteurs qui disaient que c’était pour satisfaire à leurs goûts artistiques que les hommes de l’âge de la pierre gravaient, peignaient, sculptaient dans leurs sombres repaires. Ceux d’ailleurs qui se contentent de feuilleter et de regarder les admirables publications éditées par l’Institut de Paléontologie Humaine aux frais du Prince de Monaco, le penseront sans doute aussi. En présence de ces belles reproductions faites par Breuil, de ces photographies fidèles, des descriptions faites par Capitan, Peyrony, Obermaier, etc., on serait tenté d’être du même avis.

Mais quittons bibliothèques et cabinets de travail, abandonnons l’érudition livresque, pour pénétrer dans les sanctuaires même de l’art, dans les grottes et les cavernes. Alors les conditions matérielles et physiques dans lesquelles nous serons, modifieront notre manière de voir. Nous abandonnerons notre mentalité de civilisés et tâcherons de nous mettre, autant que possible, dans l’état d’esprit de ceux qui, il y a des millénaires, exécutèrent ces oeuvres d’art. Rien ne vaut pour cela de vivre de longues heures, seul ou à peu près, dans l’obscurité et la solitude d’une caverne. Votre lampe, quoique meilleure que le pauvre lumignon dont se servait le magdalénien, n’éclaire qu’une petite partie de rocher, mais projette tout autour des ombres qui peuvent prendre des aspects fantastiques. Le silence est absolu. Seules quelques gouttes d’eau tombent parfois des voûtes et réveillent des échos ; tout mouvement et toute vie ont cessé, si loin de l’entrée; car, et c’est un point sur lequel il faut insister, d’une manière générale ces oeuvres d’art sont très loin de l’entrée. Si Altamira semble faire exception, il ne faut pas oublier que la galerie d’accès est éboulée sur une longueur de plus de cinquante mètres, ce qui recule d’autant la grande salle. Les peintures de Niaux sont à 800 mètres de l’entrée, le sanctuaire des Trois Frères, ainsi nommé parce que c’est dans cette salle que sont concentrés la plupart des dessins, est à 500 mètres à l’intérieur, au Tuc d’Audoubert les bisons d’argile à près de 700 mètres. De même dans les grottes de la Dordogne et de l’Espagne. Bien plus, pour arriver aux endroits décorés, même dans les grottes d’accès facile comme à Niaux, il faut toujours passer par un étranglement, parfois pénible, comme la « Chattière » au Tue d’Audoubert, à Font-de-Gaume il y a le « Rubicon « .

Certainement une idée de mystère a déterminé le choix de l’emplacement des œuvres d’art. Elles n’étaient pas faites pour le public, mais pour être vues par des initiés seulement.

C’est ce qu’avait supposé Lang, Reinach, et les savants dont j’ai parlé au début de cette causerie. L’ethnographie venait d’ailleurs sur ce point d’apporter des arguments assez probants.

Les peuples primitifs croient à l’existence d’un « double « pour toute chose, non seulement pour les êtres vivants, mais même souvent pour les objets inanimés. Les psychologues et les sociologues, les Lévy-Brulh, les Berkheim, les Bergson, et d’autres, ont étudié avec soin cette croyance qui d’ailleurs se retrouve plus ou moins latente et inconsciente chez bien des civilisés.

En quoi consiste ce « double » ? C’est une chose immatérielle et par conséquent bien difficile à définir. Du reste tout le monde n’est pas d’accord là-dessus, surtout — et cela complique la chose — ceux qui y croient. C’est l’image, c’est l’ombre, c’est l’âme, si le mot n’était pas bien solennel pour quelque chose d’aussi imprécis. Quoiqu’il en soit, bien des peuples sont persuadés qu’une liaison invisible, mais d’autant plus forte, rattache le « double » à l’objet lui-même et que tout ce qui porte préjudice à ce « double » est ressenti également par l’objet. Pour certains sauvages, il ne faut pas traverser l’ombre d’un homme, cela lui porterait malheur. La croyance que celui qui possède un portrait a, en quelque sorte, un pouvoir sur l’individu représenté, est excessivement répandue, les exemples en abondent. Catlin raconte toute la peine qu’il eut à dessiner quelques Indiens peaux-rouges. Tous les récits des explorateurs sont remplis de faits analogues. Tout le monde sait que les Arabes, autrefois surtout, se refusaient obstinément à se laisser photographier, et que des incidents ont été causés par des touristes qui voulaient passer outre à cette croyance.

Mon éminent ami, le professeur Pittard, m’a raconté qu’il avait voulu, un jour dans les Balkans, photographier un montreur d’ours. Ce tzigane s’y était énergiquement opposé. « Je ne veux pas que tu me prennes mon âme », ne cessait-il de répéter; et comme l’ours, démuselé, menaçait d’intervenir, Pittard dut battre en retraite. Cette croyance au « double » date d’ailleurs de loin. Nous allons la faire remonter jusqu’au temps de la préhistoire, mais historiquement, les exemples sont. fréquents. En Egypte nous en avons non seulement des traces sur les parois des tombeaux, mais les papyrus nous ont conservé de véritables manuels d’envoûtement. Les auteurs latins, surtout ceux du bas-empire, DOM fournissent des exemples fort intéressants, Petrone en particulier dans son Satyricon.

Et enfin, lorsque nous arrivons la civilisation chrétienne, cette idée de magie a-t-elle si complètement disparu! Tout le moyen âge en est rempli. On connaût, les nombreux procès de sorcellerie qui eurent lieu alors. Je n’en citerai qu’un, lequel d’ailleurs reste entièrement dans mon sujet et illustrera ce que je dirai tout à l’heure.

C’était, au temps des papes d’Avignon. L’évêque de Cahors estimait avoir à se plaindre de Jean XXII, qui était son compatriote, et. de son neveu, le Cardinal d’Avignon. Pour s’en débarrasser, il n’hésita pas à avoir recours à la magie, à l’envoûtement, et pour cela il s’attaqua, à leurs doubles. Tous les détails de cette invraisemblable affaire ont été publiés d’après les documents authentiques par le chanoine Albe, de Cahors. Donc l’évêque de Cahors fit fabriquer par un juif de Toulouse deux petites poupées en cire, revêtues l’une des ornements pontificaux, l’autre du chapeau et du manteau cardinalices, et pour renforcer l’identité de ces doubles avec les personnages visés, on les fit baptiser et confirmer aux noms de ces derniers, dans la chapelle de l’évêque de Toulouse, fait qui jette un jour singulier sur la mentalité de ces membres du haut clergé de cette époque.. Après quoi, ayant proféré des formules magiques, ou se mêlaient prières et blasphèmes, en français, latin et hébreu, l’évêque, armé d’un stylet d’argent, en perça de plusieurs coups ces poupées de cire, en disant: « Que le pape. Jean XXII et pas un autre, meure ».

Or il advint que peu après, le cardinal d’Avigon mourut subitement, mais le pape résistait. C’est, pensèrent les conjurés, que les rites n’ont pas été accomplis scrupuleusement. Il convient eu effet de bien souligner en passant, la différence essentielle qui existe entre la religion et la magie. Dans la religion le croyant demande par ses prières à l’Etre suprême, à Dieu, de lui donner telle ou telle chose, que celui-ci est libre d’accorder ou de refuser. Dans la magie, au contraire, il est forcé d’obéir aux rites régulièrement exécutés. Si l’impénétrant n’obtient pas ce qu’il demande c’est, pense-t-il, qu’il a mal rempli les cérémonies nécessaires, et il n’y a qu’à recommencer. C’est ce que fit l’évêque de Cahors, mais il avait des complices, l’affaire s’ébruita, la police s’en mêla.. Un premier procès canonique s’ouvrit, qui destitua et dégrada l’évêque. Il fut alors livré à l’autorité judiciaire, qui ne, plaisantait pas en pareille matière. Condamné à mort avec ses complices, l’évêque fut brûlé en place publique en Avignon,

En arrivant. aux temps modernes, il y a eu des affaires d’envoûtement célèbres. Il suffit de rappeler Catherine de Médicis et la marquise de Montespan.

Enfin de nos jours mêmes, cette croyance subsiste plus ancrée dans le peuple qu’on ne le croit. Je rappellerai un souvenir de mon enfance à Toulouse. Une nuit à minuit sonnant, heure favorable à toute oeuvre magique, on surprit la cuisinière de mes parents se livrant à des incantations, avec cierges et eau bénite, crucifix retourné, et criblant de coups de lardoir un cœur de veau, représentant l’infidèle qui l’avait abandonnée et dont elle pensait se venger en le faisant souffrir ainsi, sur les conseils d’une gitane.

Il y a quelques années, dans un cimetière de Paris, on trouva un cœur de veau rempli de cheveux de femme et tout piqué d’épingles comme une pelote. Seule l’idée d’envoûtement pouvait expliquer cette étrange trouvaille.

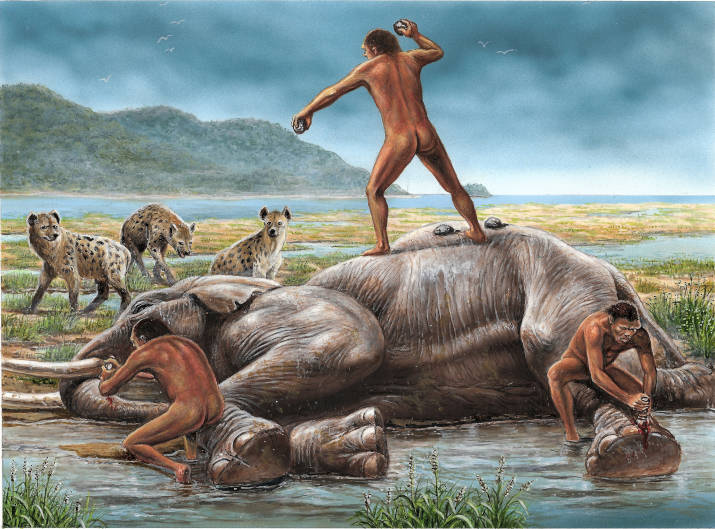

Chez les peuples primitifs actuels, l’entrée en guerre et le départ pour la chasse n’ont lieu qu’après que des cérémonies scrupuleusement réglées ont assuré le succès de ces expéditions. Dans ses livres sur la magie primitive, Lévy-Bruhl a accumulé des exemples significatifs recueillis aussi bien chez les Esquimaux et les Peaux-rouges que chez les Océaniens et les nègres de l’Afrique. Partout il faut s’assurer d’abord de la possession du double et lui faire subir le dommage qu’on veut que l’objet lui-même subisse.

Le savant allemand Frobenius, dans son livre Das Unbekannte Afrika a raconté un épisode caractéristique qui me servira d’exemple pour expliquer l’art préhistorique. Frobenius dit un jour au Pygmée qui l’accompagnait à la chasse: « Partons dans la brousse pour tuer une antilope ». « C’est impossible aujourd’hui, répondit le noir, nous ne tuerions rien, nous n’avons pas fait les cérémonies nécessaires, nous irons demain ». C’est en vain que Frobenius demande à assister à ces cérémonies. Mais se dissimulant et guettant son chasseur, il le vit monter sur une colline, dessiner sur le sol une antilope, et au moment où le dernier rayon du soleil disparaissait à l’horizon, ayant bandé son arc, lancer une flèche qui s’implanta dans le cou de l’animal. La chasse fut heureuse. Remontant alors sur la colline, le Pygmée arracha la flèche et versa quelques gouttes du sang de l’antilope tuée dans la blessure figurée, afin de calmer l’ « esprit antilope ».

Chez les Moïs, en Indochine, on trace sur un arbre une silhouette d’animal et on la perce de coups avant de partir pour la chasse. Chez les indigènes d’Australie on dessine sur le sol l’image d’un Kangouroo et les chasseurs le lardent avec leurs sagaies. Je pourrais citer bien d’autres exemples qui montrent qu’à la base de tout rite de chasse, il y a la représentation de l’animal qu’on veut tuer. Par cette figuration on s’assure la possession du « double » et par suite de l’animal même.

C’est certainement pour obéir à cette même idée que les hommes de l’âge du renne ont reproduit sur les parois des cavernes les animaux qu’ils désiraient tuer. Lorsque les découvertes alors peu nombreuses n’avaient fourni que des silhouettes de bisons, rennes, chevaux et mammouths, tous animaux comestibles, Salomon Reinach avait vu dans cette exclusivité une preuve de la raison d’être utilitaire et magique de l’art préhistorique. Les magdaléniens, croyait-il, voulaient s’assurer par la magie le gibier quotidien nécessaire à leur subsistance. Depuis lors des images d’ours et de félins ont été trouvées sans que cela doive détruire notre hypothèse, car la chasse a non seulement pour but de se procurer de la nourriture, mais encore de se débarrasser de voisins gênants et dangereux comme les félins et tous les fauves.

Les partisans de la théorie de « l’art pour l’art », voulant tourner en ridicule notre hypothèse, disent que l’on explique mal l’homme préhistorique, ayant décidé d’inventer le dessin afin de posséder ainsi le « double » des animaux. Jamais nous n’avons émis une proposition aussi absurde, et pour bien résoudre le problème il convient de chercher à comprendre comment l’art a pu prendre naissance. Evidemment il a fallu tout d’abord que l’homme se soit rendu compte qu’il pouvait représenter un animal, avant d’avoir l’idée qu’il se servirait de cette faculté, pour se rendre maûtre de cet animal. La sentence scolastique est parfaitement juste: « Non est in intellectu quod non fuerit primum in sensu ». L’intelligence ne peut s’exercer que sur ce qui lui a été transmis d’abord par les sens.Qu’on ne nous fasse pas dire que l’art a tiré son origine de la magie. Non, nous admettons fort bien que l’art a dû, en puissance, être antérieur à la magie; mais une fois que l’homme eut pris conscience de ce pouvoir évocateur et même créateur, la magie a été le soutien, la base essentielle de l’art. Celui-ci s’est développé grâce à elle. D’autant plus que la nécessité de la ressemblance de plus en plus parfaite s’est affirmée et a amené l’artiste à s’appliquer de plus en plus à reproduire exactement l’allure de l’animal qu’il voulait envoûter.