L’étonnant destin de la frise de l’évolution

Vie, mort et renaissance d’une image forte, et fausse, de la Préhistoire: la frise de l’évolution.

Une image forte

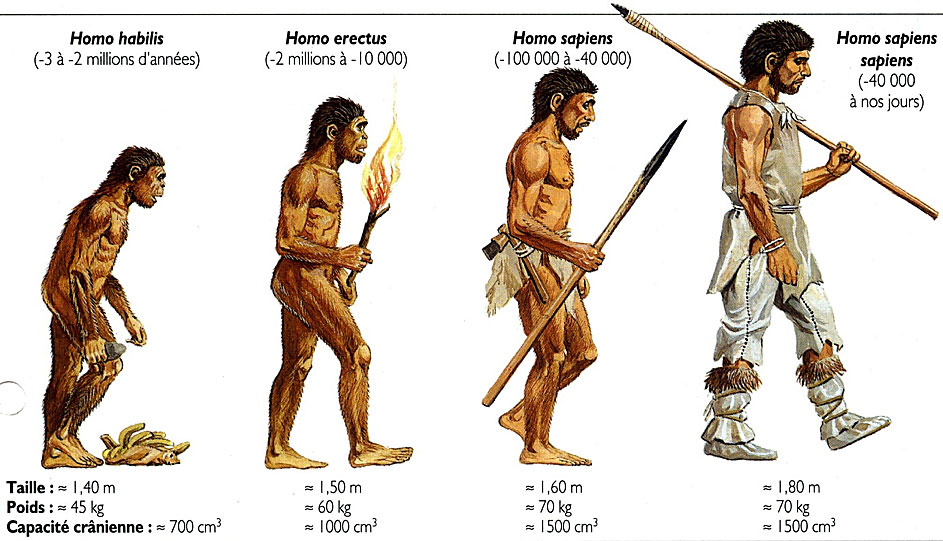

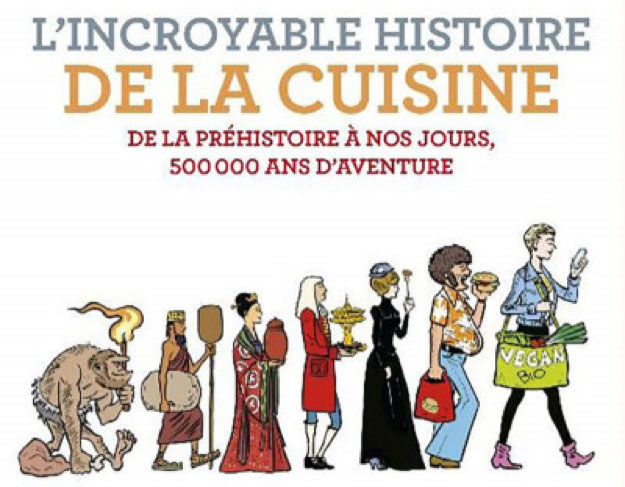

Tirée d’un manuel d’histoire-géographie destiné aux classes de 6ème du milieu des années 1990, cette illustration est l’un des nombreux avatars de celle dessinée par Rudolph Zallinger (1919-1995) pour l’ouvrage de Francis Clark Howell, intitulé The Early Man, publié aux éditions Time-Life, en 1965, au sein de la plus ambitieuse collection de vulgarisation jamais publiée : 51 volumes parus entre 1961 et 1967. Traduite dans de nombreuses langues, elle a connu un immense succès.

La frise réalisée par Zallinger s’intitule « Le chemin vers Homo sapiens ». Elle montre quinze espèces de primates sur vingt-cinq millions d’années sur cinq pages qui se déplient. Ces espèces étaient, pour la plupart, mal connues et certaines quadrupèdes. Peu importe, pour donner plus de force à l’illustration, Zallinger dessine des reconstitutions précises et toutes redressées. L’impression est saisissante et tous seront saisis, jusqu’aux auteurs du manuel cité précédemment.

Alors que voient ces jeunes enfants qui sont les adultes de demain ? Quatre personnages les uns derrière les autres. Leurs noms sont en latin, convention scientifique depuis des siècles leur explique le professeur. On apprend, dans la parenthèse placée en dessous du nom, la période pendant laquelle ce personnage, cet ancêtre préhistorique précise-t-on, a vécu. Pour chacun d’entre eux, on indique leur taille, poids et capacité crânienne qui, on le constate, ne cessent d’augmenter avec le temps. Avec le temps également, le corps se redresse, se débarrasse de ses poils pour se vêtir de façon de plus en plus complète. Homo habilis invente l’outil, Homo erectus le feu, Homo sapiens la lance en bois durcie au feu (la teinte noire que l’on observe à sa pointe l’atteste), la hache ; quant à Homo sapiens sapiens -qui est nous, ne manquera pas de faire remarquer le professeur- il porte une lance constituée d’une pierre emmanchée sur une sagaie, des vêtements, un collier et un bracelet. L’évolution a un sens : sa linéarité conduit à nous, inéluctablement et triomphalement. CQFD.

Pourtant, cette image forte n’en est pas moins fausse. Et elle l’est depuis longtemps. Alors ?

Une image pourtant fausse

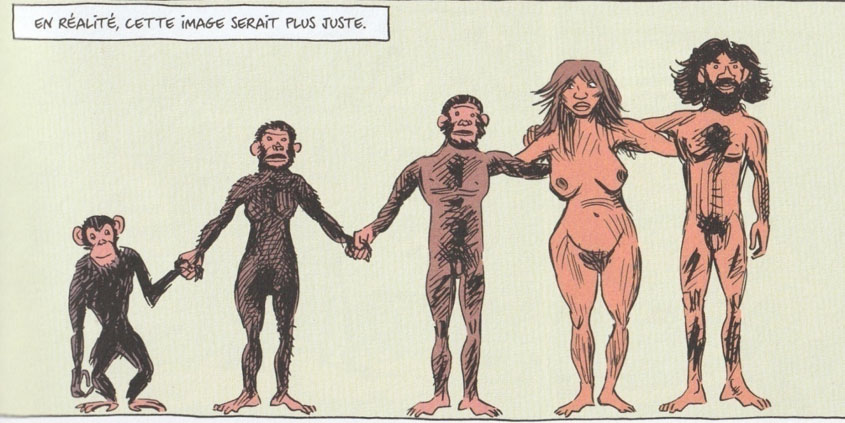

L’histoire de cette image nous permet d’esquisser celle des rapports entre la science et l’école, notamment au sujet des relations entre Néandertal et Cro-Magnon. La linéarité de l’évolution et son succédané, la succession stricte des espèces Homo, est très longtemps un invariant de la recherche préhistorienne. Le dernier grand représentant de ce Pourquoi cette frise alors qu’elle est contraire à ce que dit la science ? Pourquoi cette frise alors qu’une autre serait possible et changerait complètement notre regard sur l’évolution, comme le montre Yuval Noah Harari ?

Pour comprendre, il nous faut passer par deux savants dynamiteurs d’idées reçues.

En portant la psychanalyse sur les fonts baptismaux, Sigmund Freud (1856-1939) affirme infliger à l’Homme la troisième blessure narcissique de son histoire, en en faisant un être guidé non par la raison, mais par ses pulsions. Les deux autres blessures sont antérieures à la découverte de la psychologie des profondeurs : la première, chronologiquement, est infligée par Copernic qui remet notre planète -et partant, notre espèce- à sa place en l’évacuant du centre de l’univers pour la placer dans sa lointaine banlieue. La deuxième, celle qui nous intéresse dans le cadre de notre réflexion, vient d’un Anglais, Charles Darwin (1809/1882). L’ancien compagnon d’aventure du HMS Beagle affirme dès 1859, avec On the origins of species by means of natural selection, puis, douze ans après, dans The descent of man, and selection in relation to sex, que l’Homme, celui qui se veut et se considère comme le roi de la Création, est, non seulement, le résultat d’une évolution multi séculaire et non une création ex nihilo, à défaut d’être divine, mais, de plus, un animal parmi d’autres et surtout, humiliation suprême, au sein de sa famille la plus proche, celle des primates. Que l’Homme, celui à qui la Bible enjoint de dominer « sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre », ne soit, en fait, que l’un d’entre eux et, en plus, celui dont on se moque des grimaces, voilà une révélation effectivement douloureuse à assimiler. La sentence, gravée au fer rouge de la honte, est désormais inscrite dans les pensées : « l’Homme descend du singe ».

Cette proximité simiesque est aussitôt combattue ou, pour le moins, tournée en dérision. On connaît la réaction outragée de l’épouse de l’évêque anglais Worcester en 1860 : « Descendre d’un singe, mon cher, espérons que cela n’est pas vrai, et si cela était, prions pour que cela ne se sache pas ! ». Réaction dont on retrouve l’écho un siècle après, dans la bouche de la grand-mère du plus télégénique de nos préhistoriens, Yves Coppens : « si toi tu descends du singe, moi pas ! ». Pourtant, l’avancée de la science paraît irréductible et, de controverses en controverses, années après années, livres après livres, l’idée finit par s’imposer : qu’on le veuille ou non, l’Homme est un membre du règne animal, de la classe des Mammifères, ordre des Primates, genre Homo, espèce Sapiens. Nous nous retrouvons dans un tiroir du grand Linné, à l’instar de la sauterelle, du saumon ou du chimpanzé. Mais, cette colocation, nous la subissons plus que nous l’acceptons. Nous nous retrouvons coincés dans une tenaille : d’un côté, il nous faut reconnaître que nous ne sommes qu’un animal, cousin de la Cheeta de Tarzan ; de l’autre, nous estimons que nous valons malgré tout mieux que cela. Comment faire alors pour ménager notre orgueil, sans faire preuve d’un aveuglement dont la stupidité n’aurait d’égale que l’inanité ? L’école a son idée.

Dès l’introduction de la Préhistoire dans les programmes scolaires, les élèves apprennent, conformément à ce que dit la science, que l’homme moderne n’est pas apparu ex nihilo, mais à la suite d’une très lente évolution. C’est la victoire de Lucy sur Ève, du moins sur les bancs de l’école. Notre espèce est ainsi présentée comme l’aboutissement de milliers d’années de progrès certes lents, mais inéluctables. Or, si notre maillon n’est que le dernier d’une chaîne plongeant ses racines dans l’aube des temps, on sent bien, à la lecture des livres de classe, qu’il en est le plus précieux, le plus riche, autrement dit le meilleur. Ainsi présentées, notre chronologie est une piste d’envol, notre histoire une généalogie dont chaque rameau constitue un palier ascensionnel, notre actualité un couronnement. On retrouve là le vieux postulat, hérité du XVIIe siècle, à savoir que la marche de la civilisation est une marche ascendante porteuse d’amélioration. Quant à notre proximité avec les singes, naturalistes comme historiens l’expliquent aux collégiens et lycéens : certes, s’il n’existe aucune filiation directe entre l’Homme et le singe, en revanche, tous deux partagent un « ancêtre commun ». Le singe fait donc bien partie de notre famille. Il n’est plus notre père, mais il reste notre cousin, quand-même. Comment alors montrer notre ascension, tout en ne cachant rien de nos origines de bas-fonds ? Par une image, celle au cœur de cet article.

Les espèces d’Homo se suivent à la file indienne : l’évolution est linéaire et orientée. L’évolution a un sens et l’image l’indique clairement ; elle conduit, en ligne droite, à son terme : nous. Pas de fausses routes, ni d’impasses, mais, à l’inverse, un véritable boulevard biologique : nous étions destinés à advenir. La route est longue qui mène à nous, mais elle est directe. Les indications de taille, poids et capacité crânienne, la mise en scène, tout concourt à délivrer le même message : l’évolution est ascensionnelle. Chacun de ses acteurs se situe au-dessus de celui qui le précède. On croirait entendre la devise olympique : « citius, altius, fortius ». Depuis habilis, le progrès technologique est constant et cumulatif, chaque genre Homo apportant sa pierre à l’édifice qu’inaugure en grande pompe sapiens sapiens. Les corps grandissent, se redressent et perdent leur pelage originel. Ce faisant, ils se défont, au fil des millénaires, de leur part d’animalité : le poil faisant l’animal, l’Homme se doit d’être glabre. A l’issue de ce qui est un véritable tour de force, l’image réussit à nous rassurer : si nous venons de l’animal, nous n’en sommes plus un. L’honneur est sauf et la science respectée. La frise réussit même à convier notre encombrant cousin, le singe, par une citation discrète, mais non moins réelle.

Comme toujours, le diable se niche dans les détails et il a posé sa marque aux pieds d’habilis. Agrandissons l’image. Que voyons-nous ? On devine un petit animal : écureuil, lapin ? Difficile de savoir. Mais derrière lui, ne sont-ce pas des bananes ? Homo habilis mangeait donc des bananes qui sont, comme chacun sait, comme chaque élève sait, les fruits préférés des singes. Ces fruits, aux pieds de notre première humanité, tissent le lien entre nous et eux. Ces fruits défendus, nous ne pouvons quand-même pas les taire, aussi nous leur faisons une place comme en anamorphose de notre part d’animalité en nous.

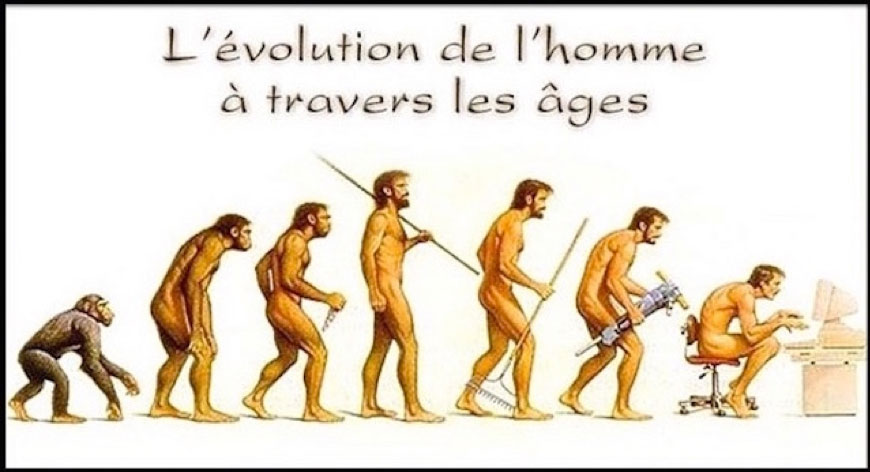

Le message profond de notre frise n’est pas, contrairement à ce qu’une simple vision le laisserait supposer, scientifique et didactique. Il est sociétal, voire politique. Plus que d’apprendre aux élèves d’où nous venons, il justifie la place où nous sommes, où nous nous mettons. Certes, nous venons de l’animal, nous ne pouvons le nier. Mais la haute opinion que nous avons de nous, l’orgueil d’espèce qui nous meut en tout, font que cette tache originelle doit être lavée à l’eau de l’affirmation de notre prééminence : l’Homme est le résultat de l’évolution, mais cette évolution n’a eu qu’un seul but, l’installer sur la plus haute marche du podium. Le lion est le roi de la savane, l’Homme celui du monde.

Une image indestructible ?

L’école a fait, depuis, son aggiornamento : de telles images, comme celle qui nous occupe ici, n’ont plus droit de cité. L’évolution, dans les pages des manuels scolaires, n’est plus linéaire, mais buissonnante. Les pédagogues ont enfin rejoint les scientifiques.

Mais les préjugés sont comme la nature : ils ont horreur du vide. Dès qu’ils perdent un territoire, il leur faut en regagner un autre. Reprise sous les formes les plus diverses, non teintées d’humour ni d’autodérision, et jusque sur des tee-shirts, cette volonté de montrer la marche ascensionnelle de notre espèce, de son point de départ, le singe, à l’homme connaît une nouvelle jeunesse. Cette idéologie n’est plus enseignée, et c’est heureux, mais elle survit, imprégnant notre imaginaire. Qu’on nous permette une remarque que d’aucuns trouveront peut-être défaitiste, mais d’autres réaliste : il sera dur de s’en défaire.

Lire également d’autres articles de Pascal Semonsut :

La Préhistoire sous le signe de l’ambiguïté

Les préhistoriens réels et imaginaires de la deuxième moitié du XXème siècle

La Préhistoire sur grand écran

Annaud et Malaterre, deux réalisateurs en préhistoire

La représentation du feu à la préhistoire

Le soleil, des morts et des pierres

De Rosny à Jean Auel : les écrivains de Préhistoire dans la seconde moitié du XXe

Les romans préhistoriques

Et la femme de Cro-Magnon ?

De Tounga à Vo’Hounâ. Un demi-siècle de BD préhistorique

L’étrange destinée de l’abbé Breuil

Jean Clottes, un archéologue dans le siècle

La guerre du feu

Jules Verne et la préhistoire

Néandertal la légende

Le néolithique vu par les historiens

Préhistoire, un monde de violence

L’étonnant destin de la frise de l’évolution