Accueil / Livres et médias / L’homme et l’outil

L’homme et l’outil

L'homme et l'outil L'invention technique dans la Préhistoire Sophie Archambault de Beaune Editions CNRS Nouvelle édition 2015

Présentation de l’éditeur

Quel est le processus qui conduit de l’invention d’une technique par un individu à des applications techniques ou sociales au sein d’un groupe ? Que se passe-t-il dans le cerveau de celui qui, portant soudain un regard neuf sur des procédés techniques routiniers, conçoit une modification, une amélioration ? A partir de quelle époque de son évolution biologique l’espèce humaine a-t-elle été capable de ce genre d’opération mentale ? Et quand l’idée nouvelle a germé, quelles conditions doit remplir le groupe pour qu’elle reçoive un accueil favorable et entre dans les habitudes ? Poser ces questions, et y répondre, c’est tracer la frontière entre les grands singes et l’homme actuel. C’est mieux comprendre notre évolution.

Editions CNRS

Colelction Biblis

163 pages

17,8 x 10,8 cm

Hominides.com

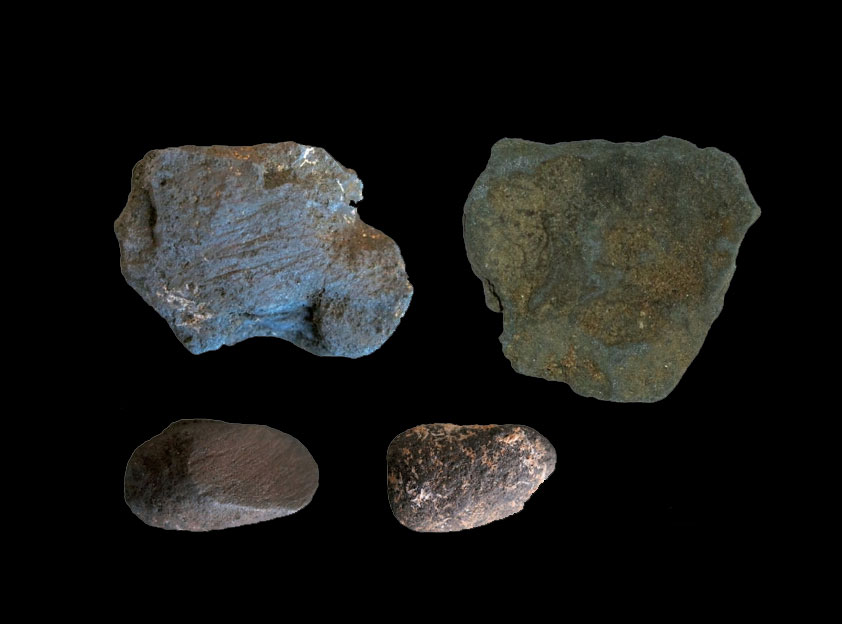

Un ouvrage sur l’invention de l’outil dans son sens large. Contrairement à ce que laisse penser l’illustration de couverture ce livre n’est pas centré sur l’outillage lithique préhistorique.

La réflexion est beaucoup plus large sur le processus de l’invention – hasard, environnement, acceptation, diffusion – que l’unique fabrication d’un biface ou d’une lame.

Le livre élargit la réflexion du lecteur en s’appuyant sur la préhistoire pour comprendre de manière plus globale le processus de l’invention technique pour l’humanité.

Sophie A. de Beaune utilise un langage simple mais la lecture de cet essai demande une attention soutenue.

C.R.

L’auteure de L’homme et l’outil

Sophie Archambault de Beaune : professeur à l’université de Lyon et chercheur au laboratoire « Archéologies et Sciences de l’Antiquité » à Nanterre, Sophie Archambault de Beaune étudie les comportements techniques et les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique.

Elle a notamment publié Pour une Archéologie du Geste (2000) et L’homme et l’Outil (2008) et

co-dirigé Cognitive Archaeology and Human Evolution (2009). Elle dirige la collection « Le

passé recomposé » aux Éditions du CNRS et co-dirige la revue Artefact. Techniques, Histoire et

Sciences humaines.

Sommaire L’homme et l’outil

Introduction

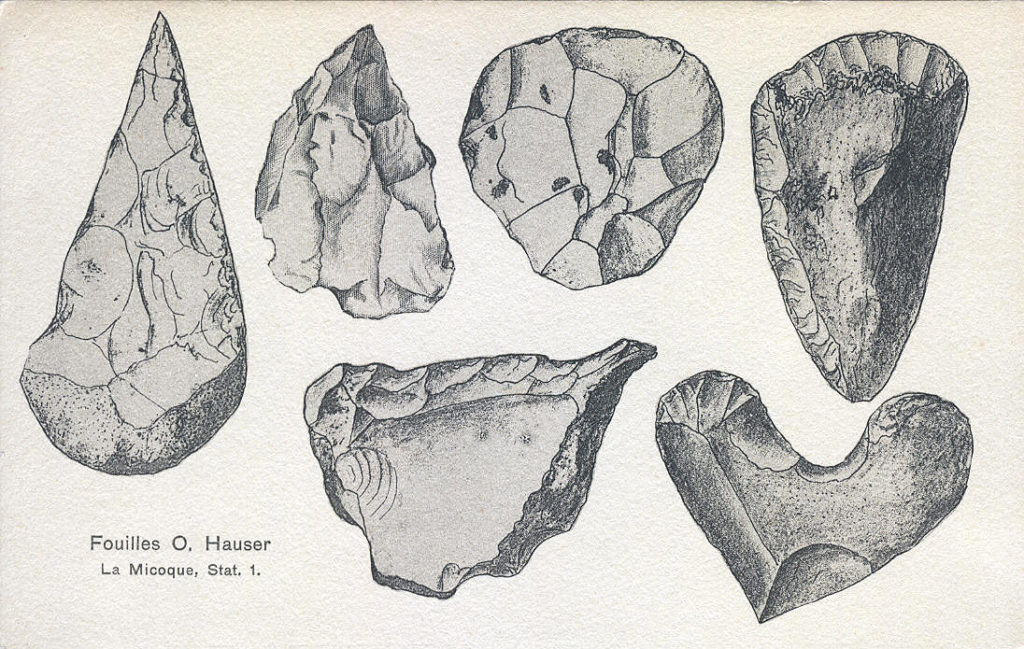

Chapitre premier : Les grandes étapes de la préhistoire

Paléolithique archaïque

Paléolithique inférieur

Paléolithique moyen et Middle Stone Age

Paléolithique supérieur

Mésolithique

Néolithique

Chapitre 2 : L’invention technique

Le hasard de l’invention et l’homme de génie

L’invention technique produit d’une invention symbolique

Le milieu favorable à l’invention

L’invention comme processus analogique

L’analogie comme processus heuristique

L’aptitude à l’invention et la neuropsychologie

Chapitre 3 : De l’invention à l’innovation

De l’invention technique à son acceptation par le groupe

Diffusion verticale de l’innovation

Diffusion horizontale de l’innovation

Conditions favorables à la diffusion

Sens de la diffusion

Connexion entre technique et culture

Diffusion et mutation technique

Conclusion

Bibliographie

Un extrait de L’homme et l’outil

« Doit être tenu pour invention tout apport du milieu intérieur au groupe technique. L’apport sera tantôt un corps technique entier comme l’agriculture, tantôt un objet nouveau dans une technique, comme la charrue, tantôt un organe, comme le soc métallique de la charrue, enfin un détail sur un organe comme le versoir du soc de charrue. » 1

La définition de l’invention technique qu’André Leroi-Gourhan nous propose ici concerne un objet, une partie d’objet ou ce qu’il appelle un corps technique. À cette sorte d’invention, on peut ajouter celle de réalités techniques moins tangibles. Ainsi, des stratégies inédites d’exploitation du territoire ou de nouveaux procédés de chasse comme le rabattage ou l’affût ne présentent pas la forme d’un outil mais n’en constituent pas moins de réelles inventions techniques. L’archéologue peut d’ailleurs parfois déduire indirectement leur existence à partir des vestiges que ses investigations mettent au jour 2 .

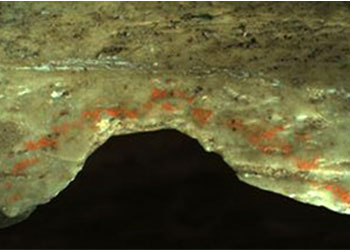

Ainsi, le présent essai s’intéresse à l’invention technique sous toutes ses formes et abordera également à l’occasion des inventions considérées traditionnellement comme non utilitaires, telles les premières sépultures ou les plus anciennes manifestations d’ordre artistique, même si celles-ci ne sont pas exemptes d’une certaine technicité.

Nous parlerons constamment ici d’« invention » et d’« innovation ». Il faut donc préciser d’emblée ce que ces deux mots désignent. Pour les historiens des techniques, l’innovation est l’application technique de l’invention, et elle est soumise aux impératifs économiques 3 . Les économistes font une distinction comparable, l’invention relevant de la technique et l’innovation de l’économie

4 . Cette conception est proche de celle des archéologues anglo-saxons pour qui l’invention consiste à concevoir quelque chose d’original et de nouveau, qu’il s’agisse d’une idée, d’un comportement ou d’un objet. L’adoption de cette invention par les membres de la communauté, qui seule peut déboucher sur une innovation, suppose que tous l’acceptent et l’utilisent.

C’est ce type de distinction que nous adopterons ici, moyennant quelques adaptations. « Invention » désignera le premier stade de l’innovation, laquelle est le processus qui conduit de la conception d’une idée nouvelle à son acceptation et à son application généralisée 5 . Et nous verrons qu’une invention ne débouche pas toujours sur une innovation.

Une fois adoptée, une innovation va subir des modifications, améliorations ou adaptations à tel ou tel besoin. Pour Gilbert Simondon, on peut distinguer dans le progrès technique les perfectionnements mineurs, continus, qui ne modifient pas fondamentalement l’objet technique et qui peuvent être aussi peu essentiels que les modifications entraînées par des phénomènes de mode, des perfectionnements majeurs, discontinus, qui procèdent par « mutation » ; ce sont ces derniers qui font réellement évoluer l’objet technique 6 .

L’archéologie peut-elle rendre compte de l’invention ?

Si cet essai se veut une réflexion générale sur l’invention et l’innovation, nous entendons la conduire en tant qu’archéologue. Des questions plus spécifiques se posent alors : de quelle façon une invention technique se traduit-elle sur le plan archéologique ? ; peut-on distinguer archéologiquement une invention d’une innovation ?

Ces questions ne sont pas vaines puisque seule l’innovation qui a abouti autorise à qualifier rétrospectivement l’étape qui l’a inaugurée comme celle d’une invention 7 . Mais une fois une invention reconnue comme telle, il est pratiquement impossible de la dater précisément, du moins en préhistoire. La question, qui se pose aussi bien d’ailleurs à l’historien des techniques qu’à l’archéologue, est donc de savoir comment identifier le moment d’une invention. Quels sont les témoignages dont nous disposons pour repérer une activité créatrice ? Si les historiens ont parfois à leur disposition des écrits mentionnant des inventeurs, le préhistorien ne dispose que des objets eux-mêmes dont on ne peut connaître le moment de la première apparition.

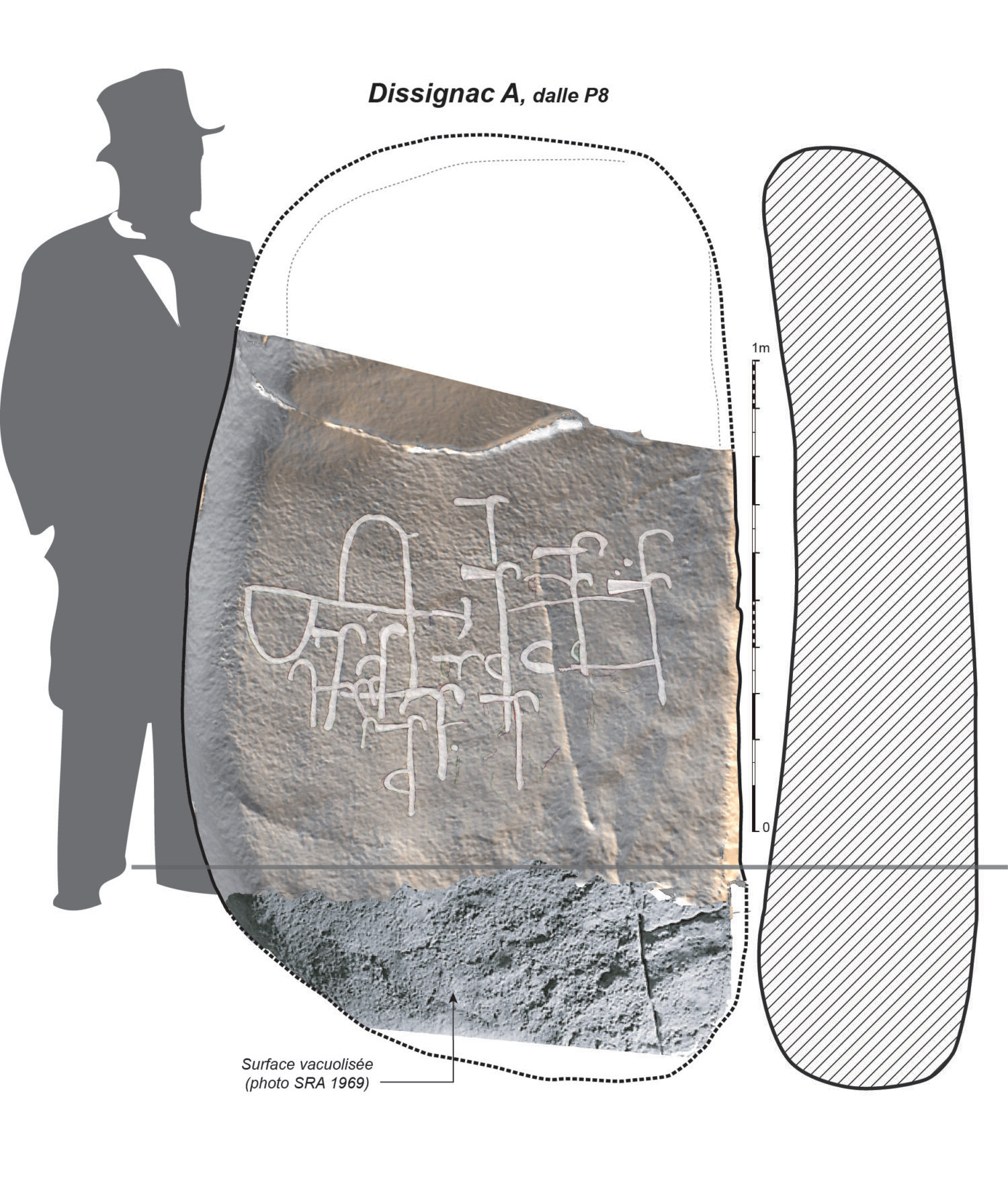

Le préhistorien en présence d’un nouvel objet technique ne pourra être certain qu’il s’agit d’une véritable innovation que si la nouveauté en question s’est largement diffusée. En revanche, une nouveauté « isolée » peut aussi bien correspondre à une invention restée sans suite qu’à une innovation dont il ne nous reste qu’un seul témoin par suite des lacunes de notre documentation. Lorsqu’on observe un grand nombre d’objets d’un type donné, on peut affirmer que son usage était déjà largement adopté à ce moment mais il est impossible de savoir si l’invention primordiale est antérieure de plusieurs années, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Il en est ainsi du propulseur, largement utilisé par les Magdaléniens, qui a longtemps été considéré une de leurs inventions. Or, il a suffi de la découverte d’un unique exemplaire dans un site solutréen pour remettre en cause cette idée 8 . Sa simple présence au Solutréen indique que l’invention était antérieure au Magdalénien. L’attestation la plus ancienne d’un objet technique nous certifie au moins qu’il existait à cette date, mais celle-ci est susceptible de reculer en cas de découverte d’un objet plus ancien du même type. C’est ce qui s’est passé avec le propulseur solutréen. C’est aussi ce qui s’est passé avec la découverte de la grotte Chauvet en 2000, qui a fait reculer l’ancienneté de l’invention de l’art pariétal à plus de 30 000 ans.

Il en est de même pour les processus de perfectionnements mineurs ou majeurs. Le moment précis de leur déroulement est inconnu et « la nature des données archéologiques est telle qu’on n’est pratiquement jamais à même d’étudier le déroulement des processus de transformation mais uniquement leurs résultats » 9 .

L’historien se heurte d’ailleurs à un problème similaire, d’une part parce qu’il existe des inventions « sans inventeur, issue[s] de perfectionnements apportés par de multiples acteurs » 10 , d’autre part parce que la première mention d’un outil ou d’un objet quelconque dans les textes ne prouve pas qu’il n’existait pas déjà antérieurement 11 .

Dans un premier chapitre, nous allons parcourir brièvement les trois millions d’années de notre préhistoire pour en retracer les grandes lignes et pour rappeler quelles sont les inventions et les innovations techniques majeures spécifiques à chacune de ses étapes.

Ensuite, nous aborderons un certain nombre de questions afférentes à l’invention : comment se produit-elle ? Quelles sont les circonstances les plus favorables à son éclosion ? On se posera aussi la question de savoir si elle est spécifiquement humaine, et, si oui, si elle suppose des capacités cognitives particulières. Cette question se pose en effet au préhistorien dès lors que ses investigations le font remonter au Paléolithique inférieur, et plus encore au Paléolithique archaïque. Il arrive alors aux frontières du genre Homo et doit bien s’interroger sur ce qui définit ces frontières. Ce sera l’objet du second chapitre.

Nous nous intéresserons enfin aux conditions requises en aval pour que l’invention soit transmise et acceptée par les autres membres du groupe et accède ainsi au statut d’innovation. C’est surtout cette question qui a suscité l’intérêt des préhistoriens jusqu’à présent. Elle constituera notre troisième chapitre.

En guise de conclusion, nous prolongerons notre propos en revenant sur la question de la frontière cognitive entre les grands singes et les hommes actuels, qui peut indirectement nous éclairer sur les aptitudes à l’invention des premiers homininés.

1 Leroi-Gourhan, 1945, p. 402.

2 Ainsi la pêche passive à l’aide de nasses au Paléolithique supérieur peut se déduire non pas des nasses elles-mêmes, non conservées, mais de la présence dans certains sites de vertèbres de poissons qui ne vivent qu’en eau profonde, les poissons de surface étant par contre absents (Beaune, 1995).

5 Torrence et Van der Leeuw, 1989, p. 3.

9 Van der Leeuw, 1994, p. 311.

10 Hilaire-Pérez, 2006, p. 19.

Livres de préhistoire

Bertrand Roussel