Accueil / Livres et médias / L’enfant et la mort dans l’Occident néolithique

L’enfant et la mort dans l’Occident néolithique

L’enfant et la mort dans l’Occident néolithique

Alain Beynex

Editions Errance

Présentation de l’éditeur

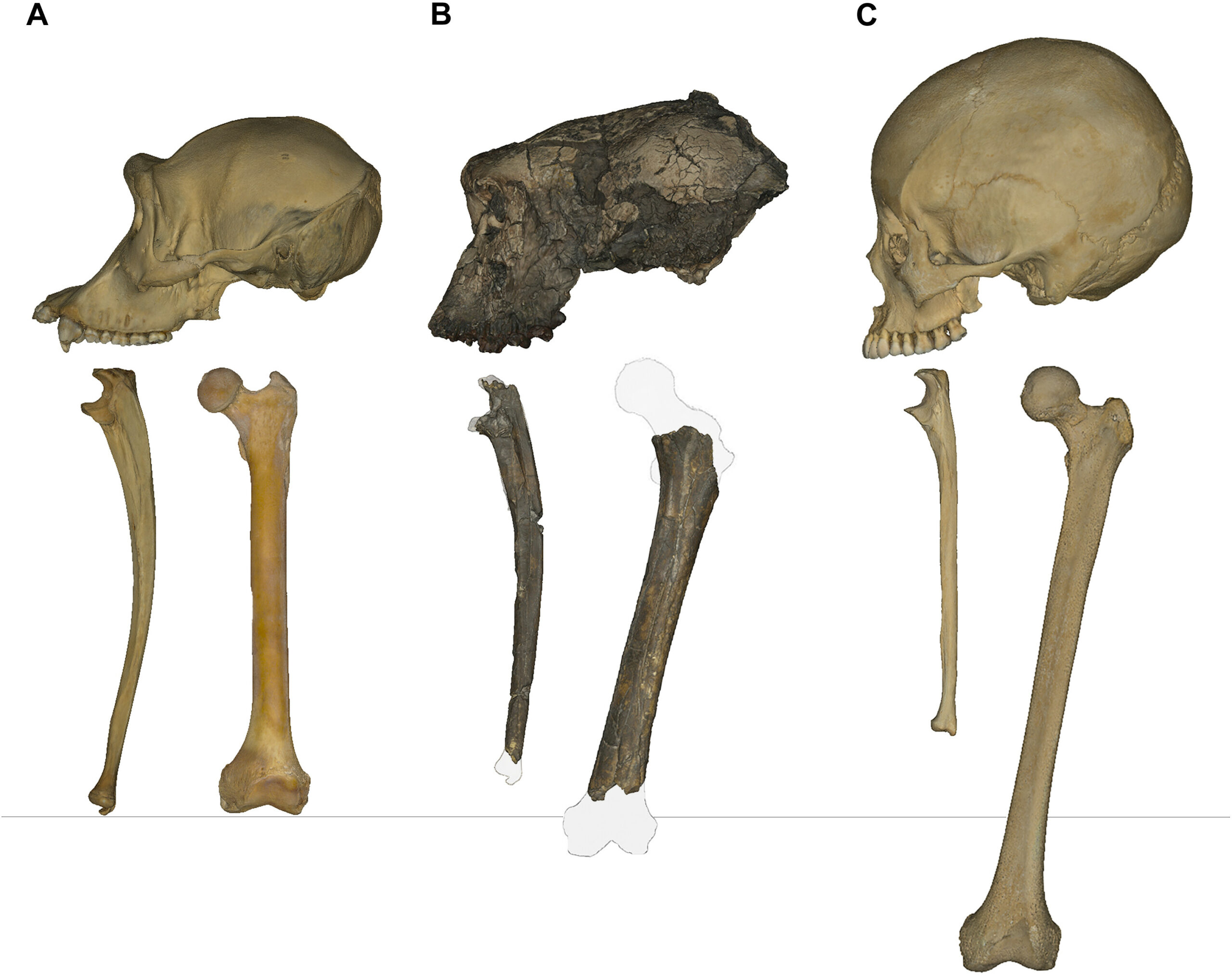

A l’image de toutes les sociétés prétransitionnelles, les populations agropastorales européennes du VP au IP millénaire av. J.-C. connurent un taux très élevé de mortalité infantile. On considère en effet qu’un enfant néolithique sur deux n’atteignait pas l’âge de la puberté. Entre la naissance et le trépas, le temps était tristement compté et l’existence demeurait infiniment fragile. Ainsi, quel fut l’impact de cette faible espérance de vie des petits sujets sur les liens familiaux ? Les enfants morts firent-ils l’objet d’indifférence, comme on l’a longtemps supposé, ou au contraire bénéficièrent-ils de soins accrus ? Questionnement complexe que ce livre tente d’élucider, renouvelant une pensée toujours en vigueur depuis le XIXe siècle et modifiant profondément notre regard sur l’enfant du Néolithique.

16 x 24 cm,

152 pages,

25 euros.

Errance

L’auteur, Alain Beynex

Docteur en préhistoire et chercheur associé à l’UMR 7194 du CNRS et du MNHN, Alain Beyneix est l’auteur de plusieurs livres remarqués. Dans ce dernier ouvrage, préfacé par Primitiva Bueno Ramirez, professeur de préhistoire à l’Université d’Alcala de Henares à Madrid, l’auteur a focalisé son attention sur les tombes d’enfants car les premiers paysans néolithiques du VIe au IIe millénaire avant J.-C. ont connu un taux très élevé de mortalité infantile. Près de la moitié des nouveau-nés n’atteignaient pas l’âge adulte ! L’auteur s’est demandé si les enfants précocement décédés avaient vraiment fait l’objet d’indifférence comme on l’a longtemps supposé ou au contraire s’ils avaient bénéficié de soins accrus ?

Après enquête, Alain Beyneix juge que par rapport aux adultes, les sépultures d’enfants témoignent du même investissement dans l’appareil funéraire. On remarque que des gestes précautionneux furent souvent apportés par les proches à la sépulture : architecture de la tombe, disposition soignée du corps, dépôt de mobilier parfois abondant et diversifié pouvant afficher la position sociale du jeune défunt jusque dans la mort. Visiblement, les nouveau-nés et les touts petits décédés précocement ne quittaient pas le cadre domestique. Les parents les ensevelissaient à l’intérieur de la maison ou à proximité de l’habitat. Peut être considérait-on alors que le petit enfant n’avait pas encore pris sa place dans le groupe social et qu’il restait dans l’environnement familial ou attaché étroitement à l’univers féminin. Passé le cap de la petite enfance, les jeunes disparus se retrouvent en plus grand nombre parmi les morts adultes. Ils recevaient alors le même traitement que leurs aînés mais en fonction de leur appartenance sociale. C’est ainsi que l’on peut expliquer la pluralité des comportements funéraires à l’égard des enfants : enfants valorisés, enfants relégués, enfants martyrs et victimes de violences interpersonnelles, enfants dépecés et probablement mangés…

Sommaire de « L’ enfant et la mort dans l’Occident néolithique«

Sommaire

Préface

Remerciements

Introduction

- La mortalité infantile dans les premières sociétés agropastorales

Sociétés néolithiques et tissu familial

Exogamie et résidence patrilocale

Un baby-boom chez les premiers paysans

La détermination de l’âge au décès

Filles ou garçons, comment savoir ?

La difficile estimation du taux de mortalité

Mortalité endogène ou mortalité périnatale

L’état sanitaire et les maladies de la petite enfance

Les autres causes de décès dans le monde rural

La délicate question de l’infanticide

Le mal de naître garçon en Moravie

Des pratiques eugéniques au Néolithique ?

- Inhumations et dépôts dans l’environnement domestique

Un corollaire obligé de la sédentarisation

Dépôts d’immatures en habitat en Égée et dans les Balkans

Les tombes d’enfants dans les villages du Rubané

Des figurines anthropomorphes pour l’au-delà

Des petits privilégiés dans le groupe de Villeneuve-Saint-Germain

Les sépultures domestiques fontbuxiennes du Languedoc oriental

L’enfant campaniforme de la grotte Murée de Montagnac-Montpezat

Des inhumations qui incombaient aux femmes ?

Lorsque l’on reparle de l’infanticide en Mésopotamie et au Levant

Des garçons regroupés, des filles dispersées…

- Du berceau à la tombe, les enfants parmi les morts

Nécropoles communautaires et sépultures collectives

L’intérêt limité des cimetières dans la perception des enfants

Les sépultures d’enfants dans les nécropoles du Rubané

Une élite héréditaire au sein de la société rubanée

Adultes et enfants associés dans les monuments du Cerny

Un âge requis pour accéder aux cimetières du Bas-Danube

Dépôts individuels dans des tombeaux privilégiés

Une situation comparable dans le nord-est de la péninsule Ibérique

Les petits défunts dans le phénomène Chamblandes

Les enfants Cordés et Campaniformes d’Europe centrale

Des sépultures adventices dans les îles britanniques

Les sujets juvéniles dans les sépultures collectives

Que dire sur le recrutement des dépôts funéraires collectifs ?

Une zone réservée aux immatures dans certaines cavités ?

De jeunes morts valorisés dans le Bassin parisien

- Réunis pour l’éternité, les sépultures doubles et multiples

Décès maternels et périnataux révélés par l’archéologie

« Bonne mort » et « mauvaise mort »

Sépultures doubles associant enfants et adultes

Mères et enfants dans l’art du Levant espagnol

Des gestes normatifs dans le bassin lémanique

Les tombes doubles d’enfants

Les sépultures multiples avec immatures d’Eulau

- Comportements funéraires et traitements des corps singuliers

Des défunts dans des structures domestiques désaffectées

De jeunes morts d’accompagnement en Alsace

L’énigmatique dépôt de la fosse 157 de Bergheim

Une réutilisation opportuniste de silos à des fins funéraires

Des relégués de tout âge dans le Chasséen du Midi

Deux exceptionnelles inhumations plurielles en Castille-et-Léon

Fosses communes et charniers : les sépultures de catastrophe

Les enfants massacrés de Talheim

L’expression d’une furie meurtrière dans le Rubané

Des têtes coupées au village de Herxheim ?

L’enfant décapité du Hertzenberg

Innocentes victimes ou jeunes combattants ?

Les petites dépouilles de l’enceinte de Menneville

Le niveau de « guerre » de l’hypogée des Crottes à Roaix

Les enfants dépecés de la Baume Fontbrégoua

Des mangeurs d’hommes au Néolithique ?

Pour conclure

Bibliographie

Abstract

Un extrait de « L’ enfant et la mort dans l’Occident néolithique »

Chapitre II

Inhumations et dépôts dans l’environnement domestique

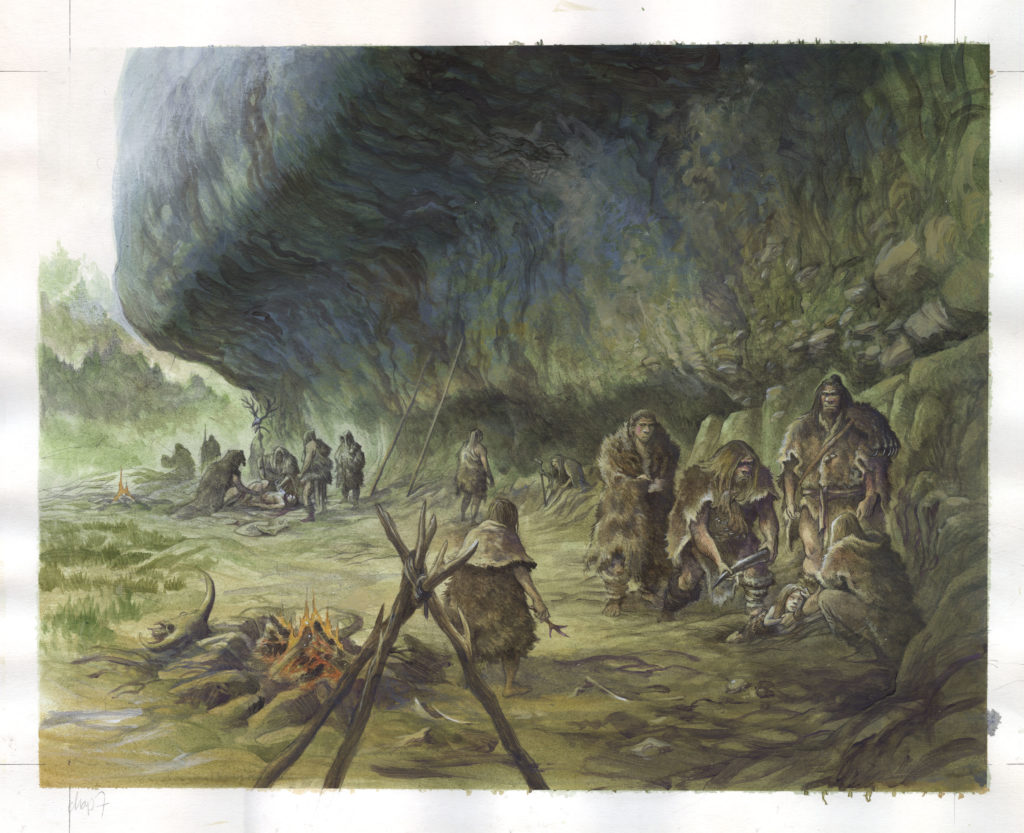

Il est des cas où l’attachement des vivants à leurs jeunes disparus s’oppose à toute séparation spatiale. Le petit défunt sera alors intentionnellement enseveli au sein des lieux d’habitation et parfois à même le sol de la maison parentale, afin qu’il ne quitte pas physiquement le périmètre de l’espace domestique. Peut être faut-il y voir un geste de protection de la part de la famille. Ainsi, la cellule familiale conserve ses morts qui font partie intégrante de son patrimoine. Les relations des vivants aux morts et de l’habitat à la tombe, prouvent de ce fait que le défunt est un maillon dont le souvenir pourra être entretenu.

Néanmoins, la volonté de conserver pour des raisons affectives les sujets immatures dans la même aire que celle foulée par les parents n’exclut pas d’autres interprétations. Dans les croyances des premières communautés sédentaires, naissance et mort pouvaient être liées à un lieu. L’identité d’un individu provenait moins de ses parents que du lieu où il avait été conçu. Dès lors le sujet y demeurait ou y retournait à sa mort. La localisation des enterrements d’enfants dans la sphère du quotidien paraît tout autant indiquer que la perte de fœtus, de nouveau-nés ou de nourrissons ne concernait pas l’ensemble de la communauté villageoise mais seulement le cercle familial dans sa définition la plus étroite. Faute de statut reconnu, à l’inverse des adultes on pouvait considérer que les enfants décédés en phase infantile n’avaient pas encore pris place dans le groupe social et n’avaient donc pas accès aux tombes de la communauté. Leurs dépouilles étaient dès lors reléguées dans les espaces domestiques ou regroupées dans des lieux funéraires spécialisés. Cette explication d’ordre socioculturelle tendrait à être corroborée par le déficit d’enfants dans les ensembles funéraires communautaires. Mieux encore, il apparaît fréquemment dans les sociétés traditionnelles que les jeunes enfants restent en marge jusqu’à ce qu’un rite de passage les intègre à la société. L’âge demeure variable et les modalités encore plus (Van Gennep, 1909).

Un corollaire obligé de la sédentarisation

Les dépôts sépulcraux en habitat sont une pratique couramment observée depuis la sédentarisation. Ainsi au Levant, dès le Natoufien (13000-9600 avant J.-C.), les inhumations paraissent étroitement associées aux hameaux à occupation permanente du Carmel et de la Galilée (Bocquentin, 2012 ; Croucher, 2012). Les morts sont ensevelis dans des constructions abandonnées ou entre les bâtiments. A Mallaha, le site le mieux connu de la culture natoufienne, c’est une soixantaine de sépultures de tous types (individuelles et collectives, primaires et secondaires) qui ont été répertoriées, ce qui traduit des séjours prolongés mais aussi des liens étroits entre les vivants et les morts, un moyen peut-être de s’inscrire dans la lignée des ancêtres (Perrot, Ladiray et Soliveres-Massei, 1988 ; Bocquentin, Sellier et Murail, 2001). A partir du IXe millénaire avant J.-C., durant le Néolithique précéramique A (Pre-Pottery Neolithic A ou PPNA), les défunts ne quittent plus les lieux de vie et les enterrements se font directement sous les sols des maisons. Cette pratique s’installa dans le temps en se perpétuant au cours du millénaire suivant comme le montrent notamment les fouilles de Tell Halula dans la moyenne vallée de l’Euphrate en Syrie du Nord. Dans ce village, les inhumations individuelles d’enfants représentaient une part importante des sépultures aménagées dans des fosses creusées dans la pièce principale des maisons du PPNB (Molist Montaña, 2001, 2007).

L’usage de conserver les disparus dans l’espace habité se propage dans le Néolithique centro-anatolien au début du VIIe millénaire avant J.-C. Au sein de la célèbre agglomération de Çatal Höyük en Turquie, l’organisation très dense de l’habitat intègre la population des défunts. Les campagnes archéologiques de James Mellaart dans les années 1960 révélèrent des inhumations dans un logis sur deux. De nombreux corps gisaient sous de grandes banquettes d’argile sur lesquelles on étendait probablement des paillasses pour pouvoir dormir (Mellaart, 1967), d’où la séduisante relation que l’on peut établir entre le sommeil et la mort. Depuis 1993 Ian Hodder et une équipe internationale reprirent la fouille du site et mirent au jour de nouvelles sépultures. La découverte la plus exceptionnelle est sans nul doute celle d’un petit sujet, âgé de deux ans environ, retrouvé au pied du mur nord du bâtiment 58 (Hodder, 2006 : 217). L’absence de fosse sépulcrale laisse penser que le squelette n’était pas en place mais qu’il glissa à cet endroit lors de l’éboulement de la partie supérieure de la paroi. Initialement, le corps de l’enfant reposait donc très probablement dans une petite cavité au sommet du mur sous le faîtage. Cela n’est pas sans rappeler la trouvaille, plus ancienne, décrite par James Mellaart, des restes d’un mort-né incrustés dans un mur en brique de terre crue d’une habitation (Mellaart, 1967 : 83). Sharon Moses avança l’hypothèse de dépôts de fondations qui pouvaient revêtir un caractère sacré et cultuel. Selon elle, ces jeunes individus furent victimes de sacrifices (Moses, 2008). Nous nous sommes déjà exprimé sur de telles spéculations dans le premier chapitre de ce livre et d’un mot, pour mettre les choses au vrai, rien de concret ne permet de démontrer clairement le caractère sacrificiel de tels dépôts.

Enfin, au VIIe et au début du VIe millénaire avant J.-C., dans l’établissement de Khirokitia à Chypre, les morts étaient également enterrés individuellement dans des fosses creusées à l’intérieur des éléments d’habitation (Le Brun, 2001). Il faut noter au passage la forte proportion d’enfants de moins d’un an, une centaine environ, parmi la population inhumée. Cette importante mortalité périnatale pourrait être liée à une anémie génétique (Le Mort, 2000, 2008). N’empêche. Les enfants bénéficiaient des mêmes traitements funéraires que leurs aînés. Dans quelques tombes on a parfois pu remarquer la présence d’une pierre brute posée sur la dépouille du petit défunt, mais ce fait est aussi observable sur certains corps d’adultes. La seule particularité concerne la sépulture 538 dans laquelle une scapula de daim avait été placée sur la tête d’un périnatal.

Manifestement le développement des premières sociétés agropastorales au Proche-Orient a pérennisé cette tradition de tombes intégrées dans les maisons et/ou dans les villages qui s’est transmise dans le Néolithique ancien d’Europe où elle prit racine.

Les sciences de l’Homme et la violence collective (XIXe-XXIe siècles)

Alain Beynex

Jean Guilaine