Accueil / Livres et médias / De Chauvet à Lascaux

De Chauvet à Lascaux

De Chauvet à Lascaux L'art des cavernes, reflet de sociétés préhistoriques en mutation, Stéphane Pétrognani

Il y a eu une rupture dans l’art pariétal au Magdalénien par rapport aux époques précédentes. La richesse des thèmes et des styles s’est brusquement amoindrie il y a 17 000 ans. Pour Stéphane Pétrognani, c’est à mettre en parallèle à une véritable évolution des sociétés préhistoriques.

Présentation par l’éditeur :

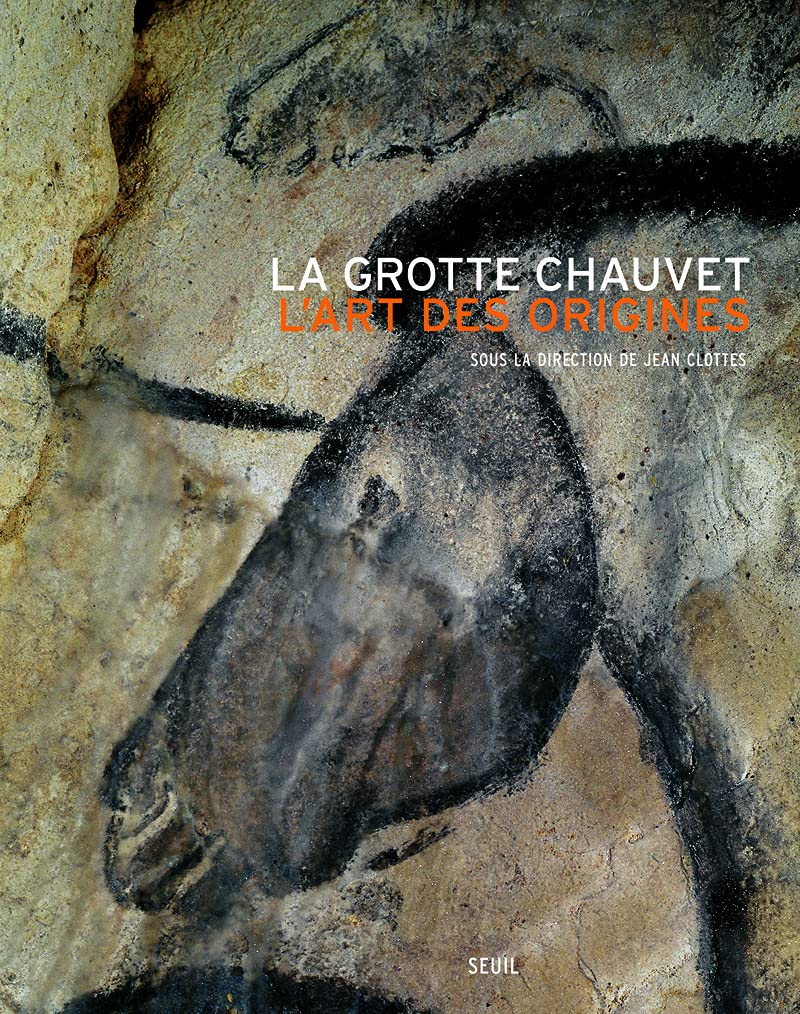

L’art des cavernes préhistoriques, depuis les origines (Chauvet) jusqu’au Magdalénien (17000 ans environ), révèle une grande variété associée à une totale liberté esthétique. Tout l’art qui suivra, ainsi que toutes ses techniques, y figure déjà en germe. Au Magdalénien, l’art deviendra rigide et répétitif.

Et si cette évolution traduisait des changements dans les sociétés dont il est un reflet des désirs et des croyances ?

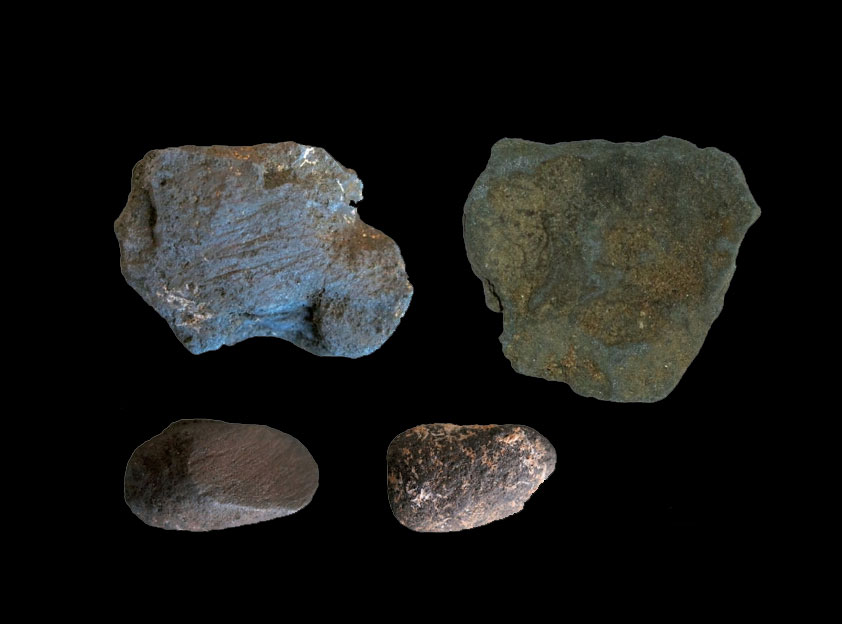

L’étude des représentations symboliques rejoint ici celle des cultures matérielles pour proposer un modèle d’évolution des sociétés préhistoriques beaucoup plus réaliste et proche des réalités ethnographiques que par le passé.

Une nouvelle approche de l’art préhistorique.

254 pages

16.1 x 23.9 cm

éditions errance

Collection « Les Hespérides »

Le Livre de Chauvet à Lascaux existe également en format Kindle

Hominides.com

Une véritable étude, documentée et argumentée, sur l’art préhistorique entre -33 000 et – 17 000 ans. La méthodologie employée a servi à rendre l’étude irréprochable ; n’oublions pas que, à la base, c’est une thèse de doctorat.

L’auteur s’est donc déplacé dans les cavernes préhistoriques afin de visionner in situ les représentations, ce qui peut éviter des interprétations à partir de relevés trop anciens. Une base iconographique et les datations des sites (quand elles existaient) lui ont permis d’établir une chronologie et une typologie des figures des grottes ornées.

Une détermination des styles employés à permis de montrer les ressemblances et les différences entres les cavernes, des époques…

Les résultats obtenus sont tout à fait nouveaux et actualisent (ou remettent en cause) un grand nombre des études anciennes. Si l’auteur fait bien sûr référence à ses pairs, il n’hésite pas à appliquer de nouvelles méthodes, et, finalement, un regard nouveau.

La lecture de l’ouvrage démontre que l’art des cavernes pourrait artificiellement se séparer en deux parties.

- le Paléolithique ancien (Aurignacien, Gravettien, Solutréen) où les artistes faisaient preuve d’une grande liberté, à la fois dans les thèmes mais aussi dans la réalisation des figures pariétales. Une période où, par exemple, coexistent des figures de mammouths très différentes avec une ligne ventrale convexe, concave, droite.

- le Magdalénien, plus proche de nous, pendant lequel les artistes semblent avoir limité les styles et s’être concentrés sur des thèmes récurrents (comme le cheval). L’explosion de l’art préhistorique ancien a laissé la place à des représentations, certes superbes, mais qui semblent rentrer dans un cadre défini, « rigidifié »…

Pour Stéphane Pétrognani, « ce phénomène de diminution de la « liberté » dans la réalisation des codes iconographiques, de plus en plus normalisés, permet de reconsidérer la place de l’artiste paléolithique dans la société et traduit vraisemblablement une évolution de cette société. »

Une très belle étude de l’art préhistorique, une approche nouvelle, et un texte accessible à tous. Lecture vivement recommandée !

C.R.

L’auteur Stéphane Pétrognani

Stéphane Pétrognani est Docteur en Anthropologie Ethnologie Préhistoire, spécialité art préhistorique du Paléolithique supérieur. Il est également membre de l’équipe d’Ethnologie préhistorique (Laboratoire ARSCAN UMR 7041) et chercheur associé au Centre de Recherche et d’Etude pour l’Art Préhistorique. Il dirige actuellement l’étude de la grotte ornée des Bernoux (Dordogne). Cet ouvrage est une version aménagée pour publication de son mémoire de doctorat présenté en 2009.

Sommaire de De Chauvet à Lascaux

Avant-propos

Introduction

I Où et quand ?

Un fragile consensus : la notion d’art pariétal « ancien »

De Chauvet à Lascaux

Du cadre chrono-culturel à la chronologie absolue

II les cavernes anté-magdaléniennes

Les sites datés par datation absolue

Les sites non datés, classés par comparaison

Le corpus des sites ornés « anciens »

Conclusions

III A la croisée des thèmes et des styles

Constitution d’un référentiel thématique

Le style : un véritable outil d’analyse

IV Analyse des données

L’Âge du cheval

Le traitement graphique des pattes

Traitement formel des encornures et des bois de bobinés, caprinés, et cervidés

La ligne ventrale des mammouths

Mégacéros et mains négatives, la chronologie en filigrane…

V Fonds commun et « traditions momentanées » : la période anté-magdalénienne

La période anté-magdalénienne

Diversité et rigidité formelle : discussion et implications

Conclusion

Bibliographie

Un extrait de De Chauvet à Lascaux

L’art des gravettiens, continuité et originalité

Parmi les ensembles ornés rapportés au Gravettien, la grotte pyrénéenne de Gargas, avec plus d’une centaine de figures animales et 250 mains négatives, présente le corpus orné le plus important ». Le bestiaire de la cavité est dominé par le couple cheval/bison qui représente près de 75% des figures animales identifiées. Cette réalité, ainsi que l’absence du rhinocéros et du félin dans la grotte, a poussé Jean Clottes à parler d’un « changement thématique ( … ) dans le Midi de la France dès le début du Gravettien » (Clottes, 1995, p. 29). Les sept représentations de mammouths de Gargas nuancent cette conclusion et font écho aux proboscidiens d’autres ensembles de la même époque. Le mammouth domine les effectifs du Pech-Merle avec vingt sept occurrences, et représente 28 % des figures animales déterminées de Cougnac. Bien que nous n’ayons pour l’heure qu’une connaissance très limitée de l’an pariétal de la grotte de Cussac, l’abondance des représentations de mammouths semble être également une caractéristique du site. Ces ensembles, rapportés directement à une période gravettiene mettent en avant la place importante d’un thème qui était déjà au cœur des préoccupations des groupes aurignaciens. La figure de mammouth de la Galerie des Chouettes du Tréfonds des Trois Frères s’inscrit dans cette idée et ajoute au lien de parenté techno-stylistique mis en avant entre cette galerie de la caverne du Volp et Gargas (Bégouën et Clottes, 1987).

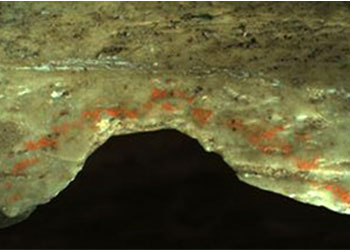

Si le mammouth plaide en faveur d’une relative continuité thématique avec les sites plus anciens, les mains négatives soulignent pleinement ce phénomène. Leur présence à Chauvet, mais également dans la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure dans une phase reculée de la chronologie (Baffier, 2005), annonce leur explosion géographique et numérique au cours de la période gravettiene. Cette importance indéniable de la main négative, dans ce moment du Paléolithique supérieur, relève d’un choix thématique fort, qui ne trouvera pas d’équivalence par la suite.

Un autre thème, rapporté à une tradition aurignacienne, va connaître une expansion paneuropéenne spectaculaire au cours du Gravettien. Il s’agit des représentations féminines (Iakovleva, 2013). En, effet, celles-ci, présentes à travers les représentations vulvaires des blocs ornés de Dordogne ou de Chauvet, connaissent au Gravettien un changement d’image saisissant. Les groupes gravettiens abandonnent la représentation segmentaire de la femme pour sa figuration plus complète, bien que profondément stylisée. Les attributs sexuels sont exagérément mis en avant avec une proéminence des fesses et des seins qui coexistent avec une atrophie des membres et une esquisse de la tête.

Des parois des grottes du Sud-Ouest de la France aux plaines d’Ukraine, les vénus gravettienes envahissent tous les supports: l’art sur blocs (Laussel), l’art mobilier en argile (Dolni Vestonice), en pierre (Willendorf), ou en ivoire (Lespugue). Ce traitement caractéristique de l’image féminine souligne une unité symbolique du continent, entre 22 000 et 21 000 Bp, et met en évidence les relations culturelles étroites qu’entretenaient, sur de grandes distances, les groupes gravettiens.

L’image de la femme perdure dans le discours symbolique des Gravettiens, mais c’est la thématique animalière des sites d’Europe centrale et orientale qui propose la plus spectaculaire continuité avec les thèmes aurignaciens. Lart mobilier pavlovien et kostienkien illustre pleinement ce continuum aurignaco-gravettien dans le bestiaire symbolique de l’Est de l’Europe. Le Pavlovien » possède une statuaire composée de vingt-et-un ours, huit mammouths, neuf félins, six chevaux, six oiseaux, quatre rhinocéros, un capriné, un cervidé et onze petits carnivores, « à Dolni Vestonice, par exemple, les animaux les plus fréquemment représentés sont les félins et les ours» (Kozlowski, 1992, p. 68).

Cet éventail thématique est proche de l’art mobilier du Kostienkien? où Joachim Hahn a dénombré trente-six mammouths, onze oiseaux, huit rhinocéros, six félins, cinq ours, trois chevaux, deux bisons, un capriné, un cervidé, un petit carnivore et dix-sept indéterminés (Hahn, 1990). La proximité thématique avec l’art pariétal de Chauvet, mais surtout avec les statuettes en ivoire du Jura souabe, est saisissante. Janusz Kozlowski émet l’hypothèse que « les statuettes zoomorphes gravettiennes aient joué un rôle similaire à celles de l’Aurignacien» (Kozlowski, 1992, p. 68). Au regard de la perduration de certains thèmes pariétaux, comme le mammouth ou le mégacéros, mais également comme les mains négatives, une relative continuité apparaît entre la « tradition artistique » aurignacienne et les thèmes gravettiens. Pour Carole Fritz et Gilles Tosello « il semble bien que l’art pariétal de l’Aurignacien et celui du Gravettien présentent des affinités thématiques ( … ) et peut-être même stylistiques. Au regard de la documentation et des datations disponibles, un certain continuum aurignaco-gravettien se dessine dans lequel il semble parfois délicat de trancher en se fondant sur des critères uniquement formels» (Tosello et Fritz, 2005, p. 84). Si nous pouvons écarter l’idée d’une rupture entre ces deux moments de la chronologie, l’omniprésence des mains négatives ou bien encore le traitement caractéristique de l’image féminine, constituent des éléments originaux qui singularisent la « tradition symbolique » des groupes gravettiens entre 28 000 et 22 000 BP en Europe.

Publications de Stéphane Pétrognani

Carozza, L.; Burens, A.; Billaud, Y.; Ferullo, O.; Bourrillon, R.; Petrognani, S.; Fritz, C.; Tosello, G.; Goinaud, E. et M. (2009). L’horizontal et le vertical. L’âge du bronze de la grotte des Fraux (Saint-Martin de Fressengeas, Dordogne) in : De Méditerranée et d’ailleurs… Mélanges offerts à Jean Guilaine. Archives d’Ecologie Préhistorique, Toulouse. p. 159-172, 8 fig.

Pétrognani, S. (2009). Nouvelle perception de l’art pariétal « ancien » (ensembles ornés aurignaciens, gravettiens et solutréens) in : Archéo.Doct – 1, Travaux de l’Ecole doctorale Archéologie, Objets et symboles. De la culture matérielle à l’espace culturel, p. 27-37

Pétrognani, S. (2009). À propos du traitement stylistique du cheval et du bison dans l’art pariétal paléolithique anté-magdalénien. in : L’Art des Sociétés Préhistoriques. Rencontres Internationales Doctorants et Post-doctorants. 1er édition. Préhistoire, Art et Sociétés, Varilhes. vol. LXIV, p. 95-104

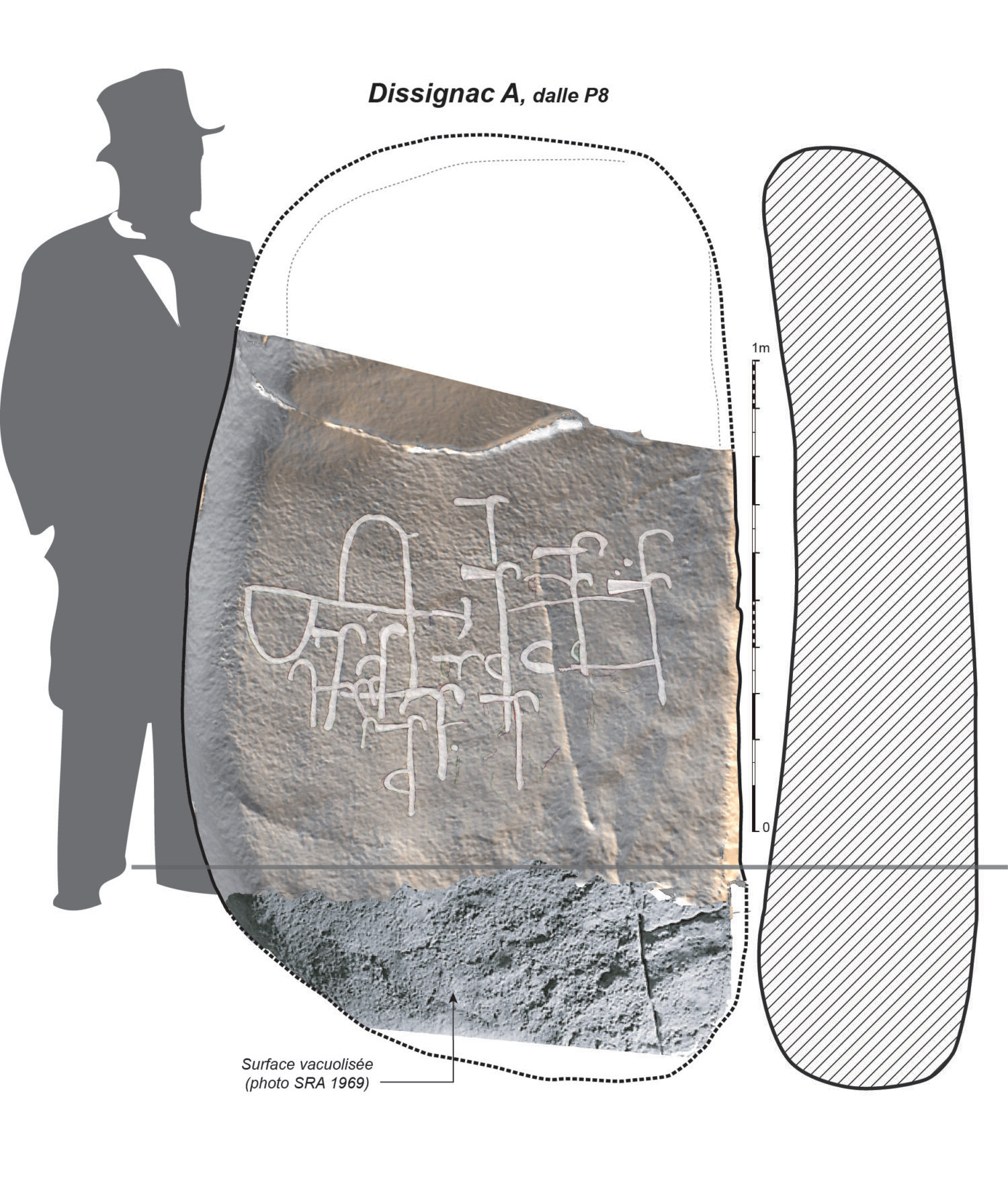

Pétrognani, S., Robert, E. (2009). A propos de la chronologie des signes paléolithiques. Constance et émergence des symboles. Anthropologie, Brno, XLVII/1-2, p. 169-180.

Pétrognani, S.; Sauvet, G. (2012). La parenté formelle des grottes de Lascaux et de Gabillou est-elle formellement établie ? Bulletin de la Société préhistorique française, t. 109, no 3, p. 441-455.

Carole Fritz

Geneste, Fritz, Feruglo Tosello dir., 2025