Accueil / Musées et sites / Grotte des Gorges

Grotte des Gorges

Grotte des Gorges

Docteur d’Etat en Préhistoire

Serge David

Responsable des recherches dans la grotte des Gorges

Fouillée entre 2008 et 2017, la grotte des Gorges, à Amange, apporte des données inédites sur la société et l’expression artistique des premiers hommes modernes installés dans le nord du Jura, entre

34 000 et 30 000 ans avant le présent. Les résultats de ces recherches conduites par une équipe pluridisciplinaire sont présentés dans une exposition organisée à Dole.

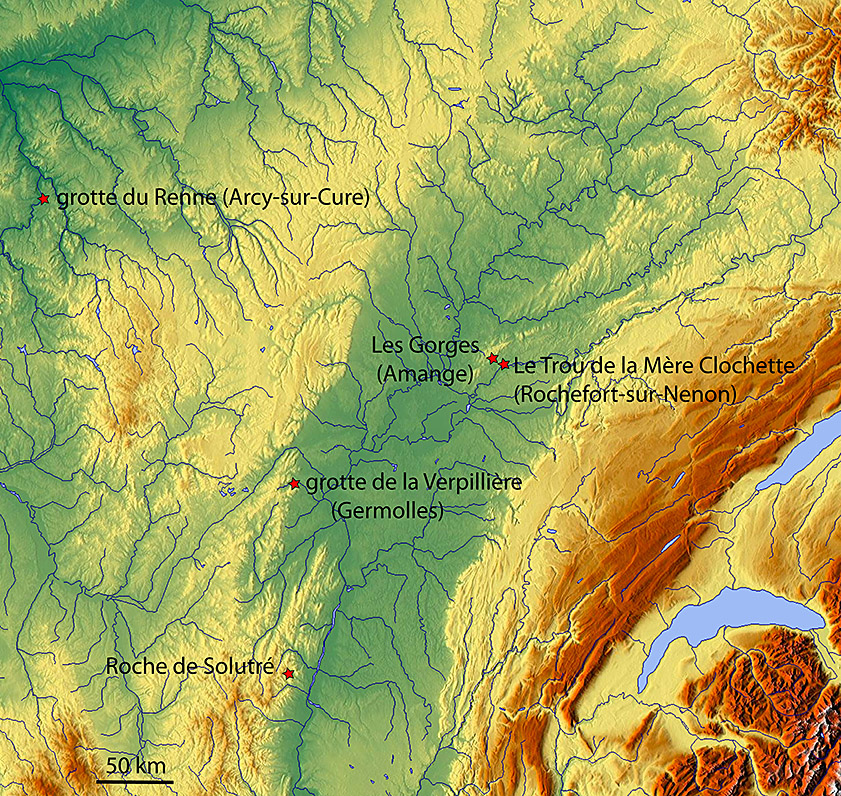

La grotte s’ouvre dans un petit vallon creusé dans des plateaux calcaires d’âge jurassique adossés au massif de La Serre. Bien que peu élevé (moins de 400 mètres d’altitude), ce petit massif d’âge hercynien forme un accident topographique bien marqué d’orientation nord-est/sud-ouest. À quelques kilomètres à l’est coule le Doubs, principale rivière régionale, dont la vallée est le grand axe de communication qui relie les régions rhénanes et danubiennes au couloir Saône- Rhône. Les ouvertures sur le bassin supérieur de la Saône, le Bassin Parisien et le sud de la montagne jurassienne font de cet espace entre Serre et Doubs un carrefour.

Un cadre géomorphologique particulier

Le vallon des Gorges est drainé par un ruisseau au débit faible, dont la circulation est en partie souterraine. Il s’engouffre dans une perte quelques centaines de mètres en amont de la grotte des Gorges et réapparaît à peu près au niveau de la cavité, à quelques dizaines de mètres de celle-ci. Plusieurs pertes fossiles ont été reconnues dans le vallon ; parmi elles, la grotte des Gorges.

Une cavité originale…

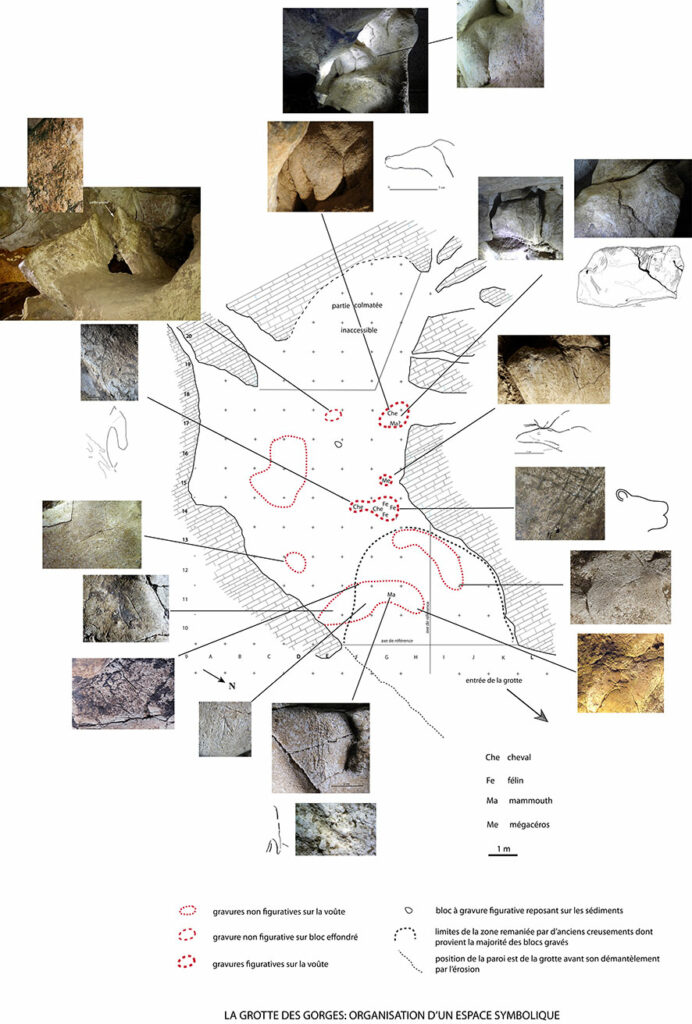

La grotte des Gorges est une petite cavité longue d’à peine 20 mètres dans son état initial, pour une largeur moyenne de 6 mètres. On distingue deux parties bien différentes. A proximité de l’entrée actuelle, dans sa partie médiane, elle a la forme d’un couloir de section elliptique, à la voûte ondulée. On observe au contraire dans la partie terminale un plafond lisse à fort pendage dû à l’effondrement d’une strate calcaire, des blocs effondrés et des niches creusées par les circulations d’eau. Celles-ci, ainsi que les dépressions qui marquent la voûte dans la partie médiane, ont été choisies pour installer des gravures.

Comblée par des sédiments venus de l’extérieur…

L’étude géoarchéologique a montré que cette cavité a été progressivement comblée par des coulées de débris calcaires accumulés par l’érosion à l’extérieur, au pied du banc rocheux. Dans la partie inférieure du remplissage, ils s’intercalent avec des sables dûs à des ruissellements. Dans une dernière phase, beaucoup plus récente, la cavité est presque entièrement comblée par des argiles déposées par des écoulements d’eau.

Et partiellement démantelée par l’érosion

Le délitement progressif du calcaire à l’extérieur a provoqué le recul du banc rocheux, pour aboutir à des effondrements successifs de l’auvent situé à l’entrée de la grotte et à la formation de l’entrée actuelle due à l’ouverture latérale de la galerie.

Des niveaux archéologiques attribuables à l’Aurignacien

A l’exception d’un fragment d’amphore gauloise trouvé dans des couches remaniées et d’un reste humain néolithique âgé de 5 600 ans, vestige d’une sépulture installée à proximité de l’entrée, toutes les traces laissées par l’Homme appartiennent à l’Aurignacien.

Elles se situent entre 34 000 et 30 000 ans, 29 000 ans si on tient compte des rares vestiges osseux révélant d’ultimes passages sur le site.

Vivre à l’Aurignacien

Territoire

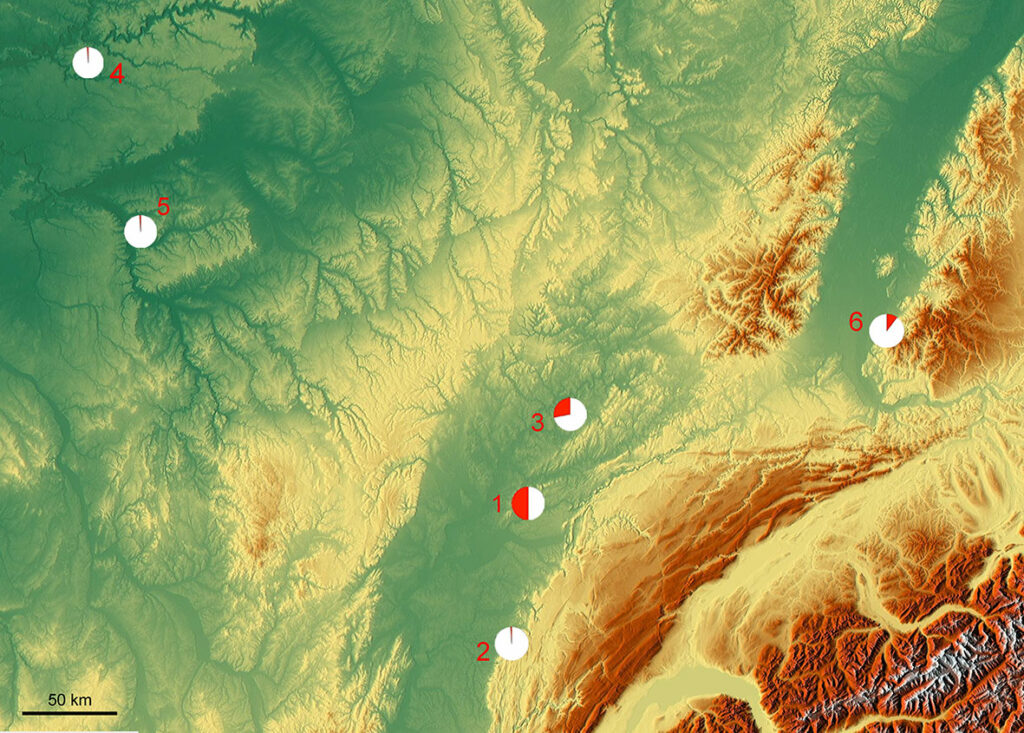

Ces hommes de l’Aurignacien ont pour territoire de base l’espace compris entre le massif de La Serre et le Doubs où ils trouvent une grande partie des matières premières lithiques dont ils ont besoin, principalement le silex, ainsi que les faunes qu’ils chassent. Mais ils fréquentent également des espaces plus éloignés : le bassin supérieur de la Saône au nord, les collines du Revermont au sud du Jura, régions distantes de quelques dizaines de kilomètres, et même l’est du Bassin Parisien. Vers 30 000 avant le présent, les espaces parcourus s’élargissent au fossé rhénan.

Un climat fluctuant

Froid et humide il y a 34 000 ans, le climat devient progressivement moins rigoureux. Vers 32 000 ans avant le présent, une steppe interrompue par quelques espaces boisés couvre les plateaux entre le massif de La Serre et le Doubs. Le bison domine largement la faune (80% des restes). Puis les températures baissent : deux mille ans plus tard, une steppe-toundra s’est installée ; le renne est devenu la principale espèce chassée. On trouve avec lui des rongeurs comme les lemmings ou le lièvre siffleur, adaptés à un climat particulièrement rigoureux. On estime qu’entre 32 000 et 30 000 avant le présent, la moyenne annuelle des températures tombe de 6-8° à environ 2°.

Aux origines de l’art aurignacien du Jura

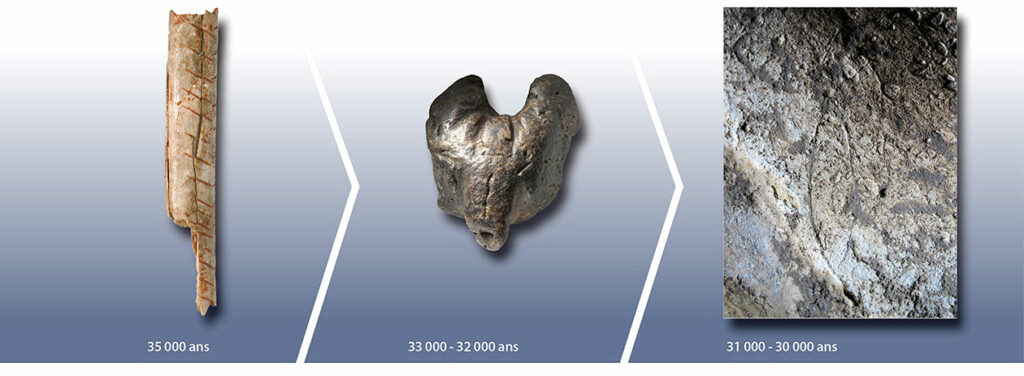

De l’abstraction à l’art figuratif

L’art figuratif n’apparaît pas immédiatement dans la région avec les premiers hommes modernes. Vers -35 000 ans, l’expression symbolique se limite à des signes abstraits et à des parures. Le passage de l’abstraction à la réalité, des signes à la représentation d’un animal, se produit entre 34 000 et 32 000 ans avant le présent dans la grotte des Gorges, sous la forme d’une figurine représentant une tête d’ours.

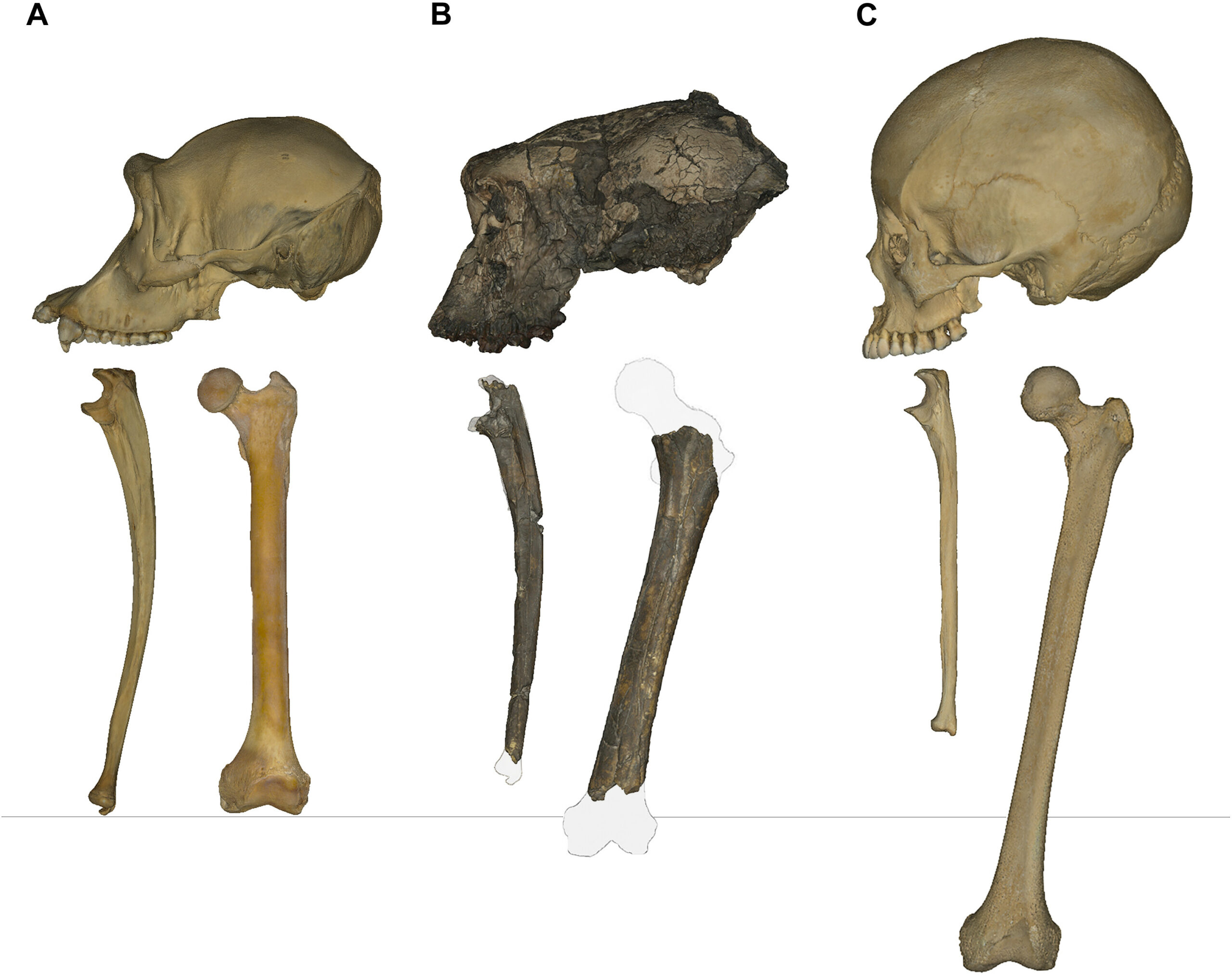

Ce changement culturel traduit l’influence de l’art aurignacien des sites du Jura souabe (Allemagne, haute vallée du Danube), d’où proviennent des dizaines de figurines en ivoire représentant des animaux (félins, chevaux, mammouths, ours, oiseaux…), des êtres humains, avec notamment une statuette féminine, et des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux.

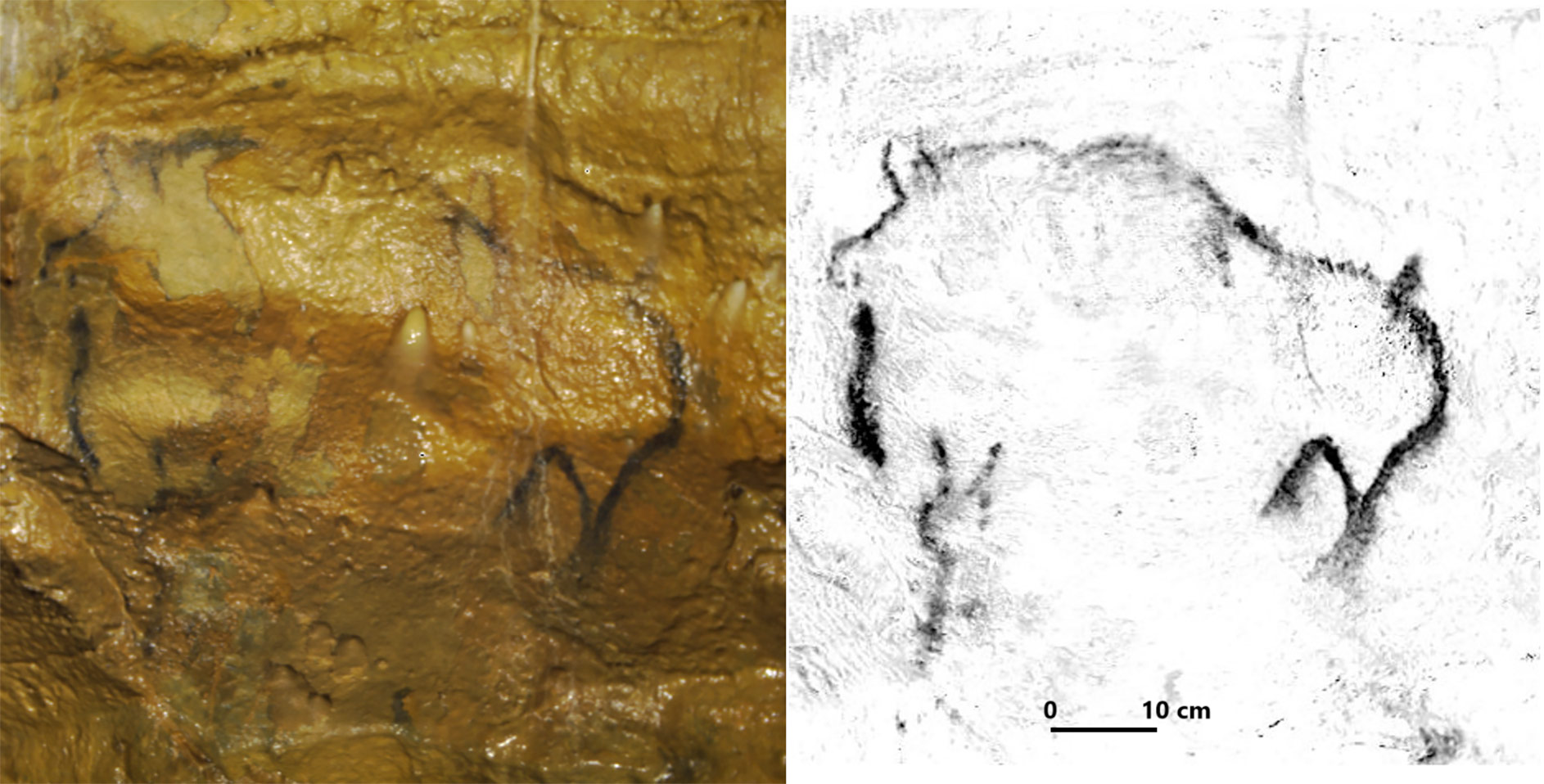

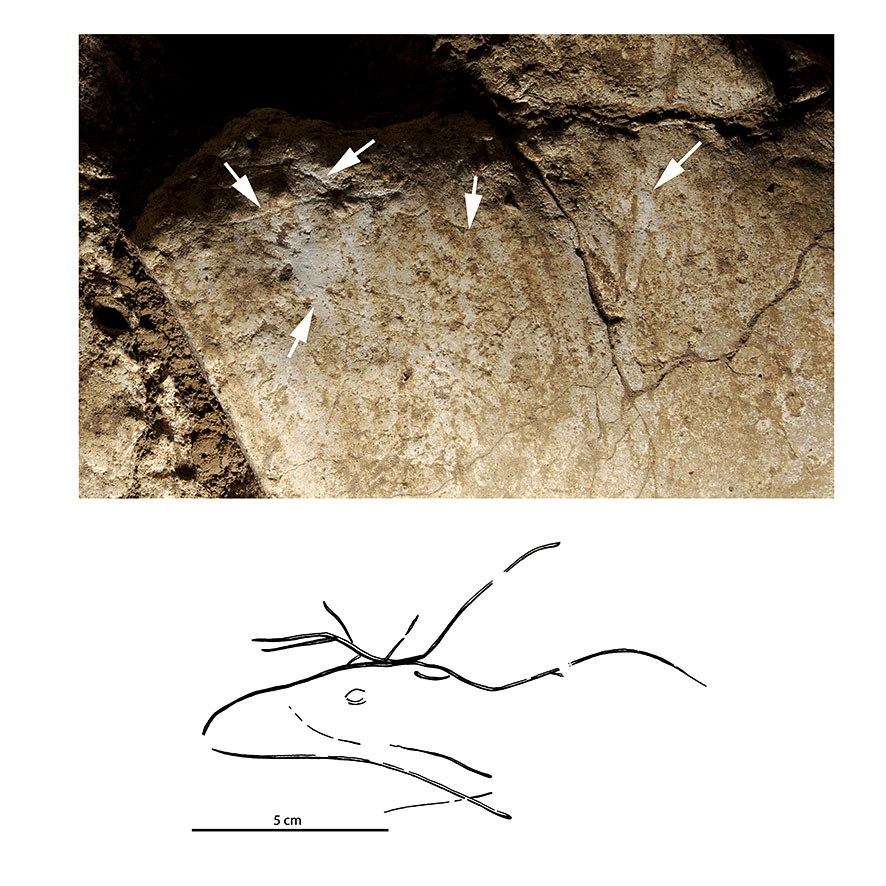

Le passage à des gravures

Un nouveau changement se produit mille ou deux mille ans après la tête d’ours : un art des gravures apparaît sur la voûte de la grotte des Gorges et sur des blocs et plaquettes calcaires. Des animaux sont représentés, et avec eux, des signes nombreux, parfois associés aux gravures figuratives, mais le plus souvent isolés (traits droits ou arqués, traits convergents, signes en triangle, signes en crochet…) ; ils occupent un espace à part dans la grotte et semblent relever d’un symbolisme féminin. Quant aux figures sur la voûte ou sur blocs, elles sont de simples silhouettes peu détaillées, le plus souvent réduites à la tête ou au protomé, et traitées en simple profil.

Ces caractères correspondent bien à la phase la plus ancienne de l’art paléolithique, tout comme les thèmes traités : le cheval, les félins, le mégacéros, le rhinocéros, le mammouth, l’ours, sont des espèces présentes sur le site des Gorges et très fréquentes à l’Aurignacien. Les données stratigraphiques et le contexte archéologique plaident également pour une attribution à cette culture. Deux éléments vont dans ce sens :

- la voûte n’est accessible à la main de l’homme qu’à partir de 32 000 ou 31 000 ans avant le présent, d’après les dates obtenues pour un niveau aurignacien postérieur à la tête d’ours ;

- trouvés dans des sédiments remaniés par d’anciennes fouilles, les blocs gravés portent une altération crayeuse postérieure aux tracés, qu’on retrouve sur les cailloux calcaires de la partie supérieure des dépôts, corrélés à un niveau aurignacien daté de 30000 ans avant le présent. Les gravures des Gorges ont donc un âge compris entre 32 000 et 30 000 ans avant le présent

Des liens multiples

L’art des Gorges a pour caractère majeur la prédominance du cheval, qui révèle un lien particulier entre le groupe aurignacien local et cette espèce. Cependant, des liaisons thématiques et formelles apparaissent avec d’autres régions dans la représentation du bestiaire. L’influence du Jura souabe, marquée dans un premier temps par la tête d’ours sculptée, se manifeste encore à travers la représentation de félins et d’ours, et le style particulier d’un cheval. Les liens sont nombreux avec la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure (Yonne), site le plus proche de la grotte des Gorges (représentation de félins, d’ours, d’un mégacéros, d’un cheval et de poissons…), et avec des sites plus lointains : la grotte Chauvet (Ardèche), la grotte de Roucadour (Lot), la grotte des Bernoux (Dordogne) et d’autres sites de Dordogne, la grotte de l’Aldène (Hérault)… Influences stylistiques ou échanges de symboles, ils sont révélateurs d’un tissu de liaisons entre des ethnies aurignaciennes parfois éloignées. Dans un cas au moins, celui de la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure, il semble qu’on soit en présence d’échanges de symboles traduisant des liens particuliers, de nature sociale, entre des groupes où le thème dominant du bestiaire est pourtant très différent (le cheval dans la grotte des Gorges, le mammouth dans la Grande Grotte).

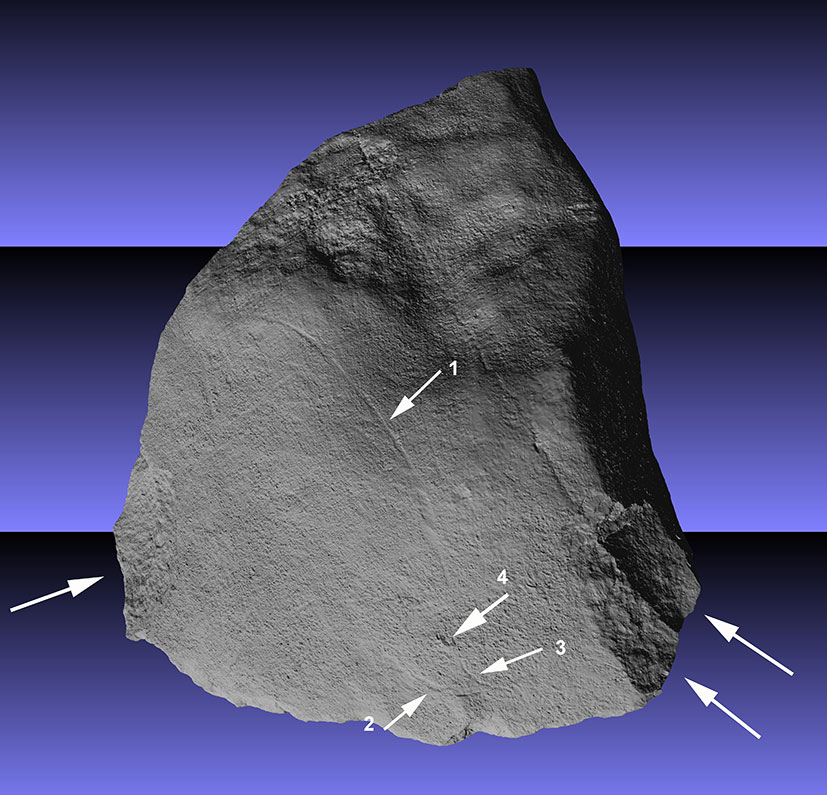

Ci-dessus Figure 12. Bloc gravé 2011.4. Modèle numérique obtenu par scanner, étudié sur station infographique en faisant varier l’orientation de la lumière. L’étude fait apparaître très nettement un Rhinocéros au traitement très épuré: ligne dorsale (n°1) et corne (n° 2 et 3), une petite concrétion de calcite figurant peut-être l’œil (n°4). L’intérêt de ce bloc gravé vient également des aménagements qu’on y observe. Les grandes flèches marquent des enlèvements sur les deux faces, dont il résulte un amincissement du bloc. D’autres enlèvements se remarquent entre ces amincissements. Il s’agit probablement d’aménagements destinés à poser le bloc sur un support dans la grotte. Modèle numérique réalisé par D. Battesti et G. Tirologos. Cliché H. Paitier. Etude et DAO S. David.

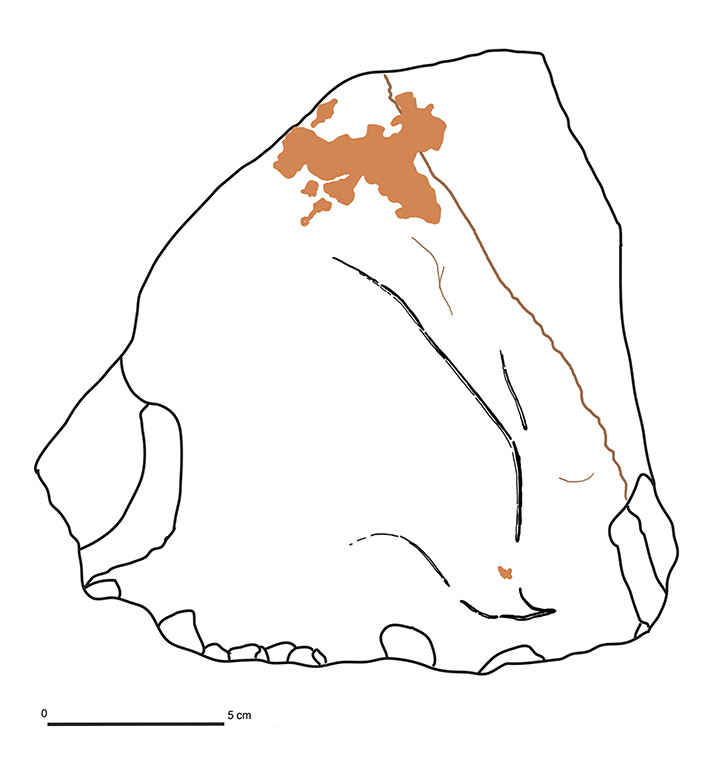

A gauche Figure 14. Gravures sur bloc effondré (carré E17). On observe sur la partie supérieure de ce bloc en forme de triangle une gravure dont les lignes directrices sont deux traits convergents qui dessinent un triangle pubien. On a ici clairement une évocation de la féminité, renforcée par la forme naturelle triangulaire de cette partie du bloc. Sont associés à cette gravure, quatre groupes de traits doubles convergents et au moins deux traits en arc-de-cercle (figures 1b et 1c). Cliché H. Paitier. Relevé et DAO G. Béreiziat.

Un espace symbolique

Les figures et les signes ne sont pas jetés au hasard sur la voûte de la grotte des Gorges. Cet espace est organisé en deux parties, avec un domaine figuratif et un domaine des signes. Le premier est plus restreint et plus concentré dans l’espace : il occupe surtout la partie ouest et la partie profonde de la cavité. Le point d’aboutissement de cette composition symbolique semble être la niche de la salle terminale où un relief évoquant une forme féminine porte une gravure de cheval. Les blocs gravés proviennent de sédiments remaniés par d’anciennes fouilles, mais la grande taille de plusieurs exemplaires, ainsi que des aménagements destinés à l’installation de certains d’entre eux sur un support permettent de penser qu’ils étaient un élément du décor de la grotte.

Ainsi, le contexte géomorphologique de la cavité, sa forme en couloir, la répartition des gravures, leur présence dans des dépressions, les gravures elles-mêmes, comme flottantes et inachevées, le symbolisme féminin incitent à mettre en avant une fonction génitrice des lieux: la grotte semble nous dire que la vie sort des profondeurs de la terre. L’Homme est présent sous la forme de symboles féminins associés aux animaux, parmi lesquels, le cheval occupe la première place. La grotte exprimerait ainsi un mythe très ancien, remontant aux premiers Homo sapiens africains. Elle peut être également interprétée comme un marqueur territorial du groupe aurignacien.

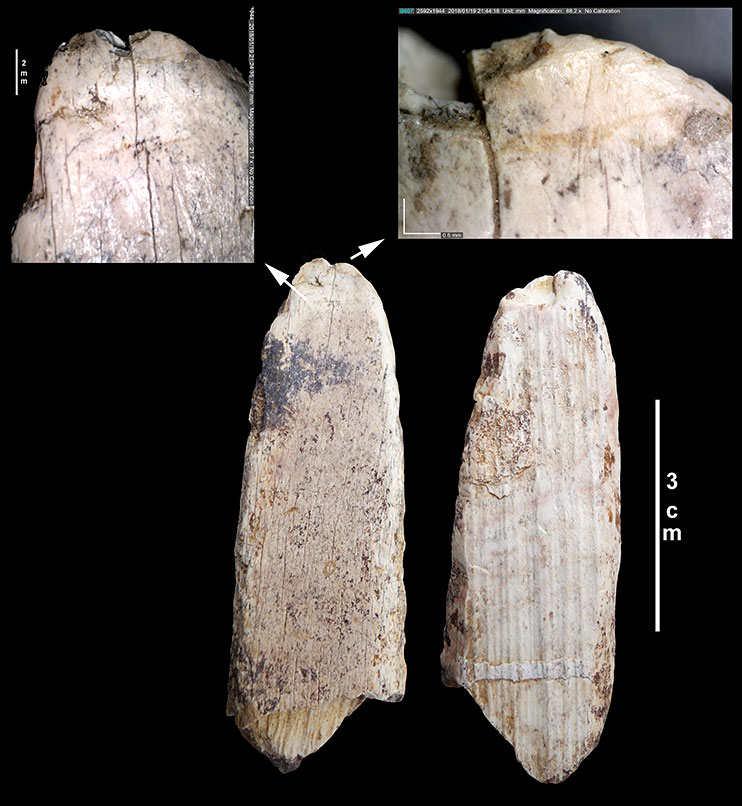

La tête d’ours de la grotte des Gorges

Cette figurine est façonnée à partir d’un fragment de coquille d’ammonite, fossile très répandu à l’ère secondaire. Le phragmocône est la partie cloisonnée de la coquille, divisée en loges réunies par des sutures. La figurine est façonnée à partir d’une de ces loges détachée au niveau d’une suture. Il s’agit d’une proto-sculpture plus que d’une sculpture : la forme naturelle du fragment évoquant l’ours a été reprise et travaillée de façon à faire apparaître l’animal de façon plus précise, selon une utilisation des formes naturelles classique dans l’art paléolithique.

Pourquoi cette œuvre est-elle importante ?

– C’est la première forme d’art qui apparaît dans l’est de la France il y a plus de 32 000 ans.

– C’est une production locale qui a été façonnée à partir d’une loge d’ammonite du Callovien, étage géologique présent dans les environs d’Amange, très certainement ramassée dans les environs.

– Elle traduit une influence de l’art aurignacien du Jura souabe, berceau de l’art des figurines, qui représentent différents animaux, parmi lesquels l’ours.

– Elle n’a pas d’équivalent en France. Seules des peintures représentent l’ours et sont présentes dans plusieurs grottes ornées du Paléolithique supérieur ancien. La plus proche est la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure, dans l’Yonne.

Il est ainsi possible que la grotte des Gorges ait joué un rôle important dans la diffusion du thème de l’ours dans l’art du Paléolithique supérieur ancien. La prudence demeure néanmoins car les dates ne sont pas assez précises pour apporter une réponse sûre

Infos pratiques

Aux origines de l’art dans le Jura. Il y a 32 000 ans la grotte des Gorges à Amange, exposition jusqu’au 31 décembre 2018 à la Médiathèque de Dole, rue Bauzonnet (ancien Hôtel Dieu), 39100 Dole.

Aux origines de l’art dans le Jura, Catalogue d’exposition édité par le Centre Jurassien du Patrimoine, 160 pages, prix 16 euros. En vente à la Médiathèque de Dole et à la Mairie d’Amange, 2, rue Charles Blanc, 39700 Amange. Ouvert le mardi et le jeudi. Tel 03 84 70 64 32.

Courriel : mairie.amange@wanadoo.fr.

A voir également sur

https://tautem.fr/produit/aux-origines-de-lart-dans-le-jura/

et Amazon

Bibliographie

DAVID S. 2017 – L’art aurignacien de la grotte des Gorges à Amange (Jura). Journées Régionales de l’Archéologie de Bourgogne-Franche-Comté. Besançon 24-25 novembre 2017. Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-franche-Comté, Service Régional de l’archéologie, p.45-48.

DAVID S., PIGEAUD R., ROBERT E., PETROGNANI S., D’ERRICO F., BEREIZIAT G., CAILHOL D., GRIGGO C., JAILLET S., JEANNET M., PAITIER H. (2014) – La grotte des Gorges (Jura) : un site inédit à l’interface des territoires symboliques du Paléolithique supérieur ancien. In : Otte M. et Le Brun-Ricalens F. dir. Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique. Actes du colloque international de la Commission 8 (Paléolithique supérieur) de l’UISPP, Université de Liège, 28-31 mai 2012, ERAUL 140 et Archéologiques 5, p. 537 – 567.

DAVID S., PIGEAUD R., BATTESTI D., CAILHOL D., CORBE M., FERRIER C., PAITIER H., TIROLOGOS G., VUILLERMOZ D. 2017. L’art mobilier paléolithique de la grotte des Gorges (Amange, Jura). Approche méthodologique et premiers résultats. Actes du colloque international des Eyzies-de-Tayac. L’art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur (16-20 juin 2014) .p.553-574.DAVID S., PIGEAUD R., ROBERT E., PETROGNANI S., D’ERRICO F., AFFOLTER J., BOSQ M., CAILHOL D., CORBE M., GRIGGO C., JEANNET M., PAITIER H., SITZIA L., VUILLERMOZ D., BOMBOY D. 2018. L’identité culturelle des Aurignaciens de la grotte des Gorges (Amange, Jura). XIXème Rock Art Conference IFRAO, session 31 « Palaeolithic rock and cave art in Central Europe ? » Caceres,31 août-4 septembre 2015.p.33-60.

| Type | Techniques employées | Périodes | Occupation | Restes Humains |

| Grotte | Garvures | Aurignacien | – 30 – 34 000 ans – 5 600 ans | Homo sapiens (néolithique) |

| Dimensions | Nombre de représentations | (voûte et blocs gravés) | Outils / Artefacts | |

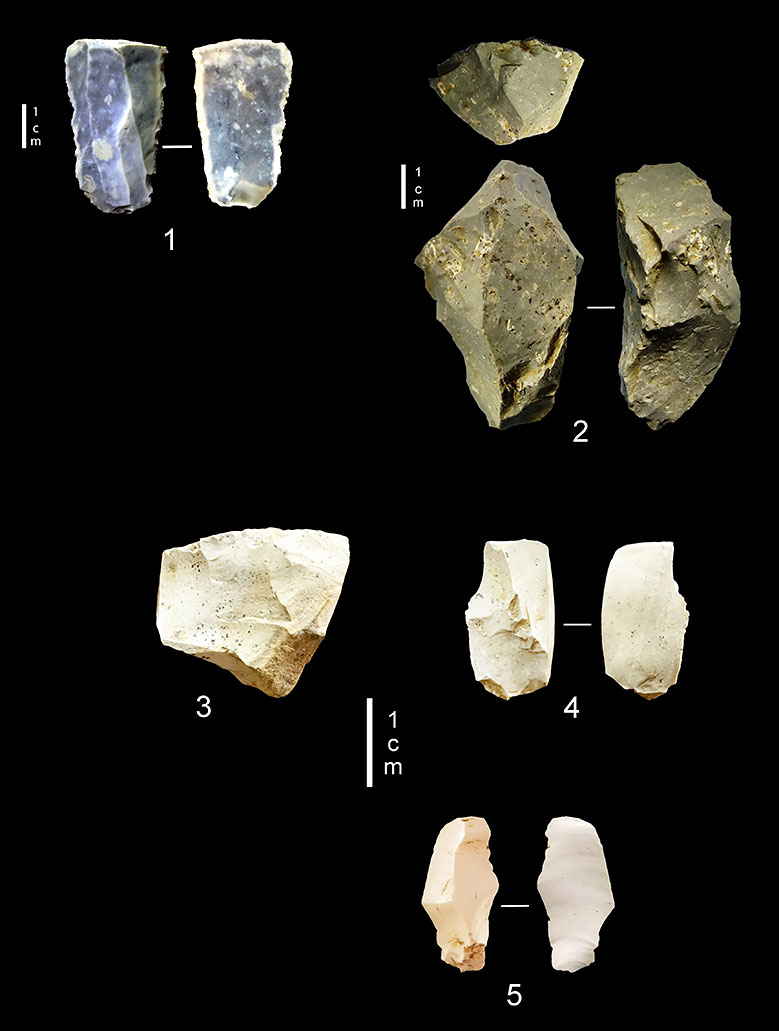

20 x 6 mètres | non figuratives: 45 figuratives: 30 | Pièces esquillées, lamelle Dufour, lames retouchées, lamelles | ||

| Localisation | Accessibilité | Date découverte | Particularités | |

| Jura | Pas de visite | 2008 | particularités: ancienne perte, site d’art et de chasse |

Dans la région : le Trou de la mère Clochette