Accueil / Art préhistorique / L’art préhistorique, pourquoi ?

L’art préhistorique, pourquoi ?

La notion d’art est-elle vraiment applicable aux représentations graphiques que nous ont laissées nos ancêtres ?

Ne sommes-nous pas en train d’appliquer à ces images de plus de 10 000 ans notre « lecture » d’homme du 21e siècle ? Nos critères esthétiques actuels ne sont-ils pas décalés par rapport à ces réalisations préhistoriques ?

Doit-on vraiment trouver une volonté commune entre des grottes ornées comme les fresques monumentales d’Altamira et Lascaux, les représentations naturalistes de Chauvet ou Niaux, les gravures presque invisibles des Combarelles, les dessins parfois caricaturaux de Rouffignac ?

Les raisons qui ont poussé ces hominidés à créer ces peintures sont encore inconnues et plusieurs théories se sont affrontées au fil du temps… sans que jamais aucune n’obtienne l’assentiment de tous. En 1996, c’est une ancienne théorie qui a été reprise : le chamanisme. Depuis 2015, de nouvelles hypothèses sont présentées, comme celle des mythes, ou très récemment, le naturalisme artistique. Avec le totémisme, ce sont les hypothèses qui sont le plus communément acceptées.

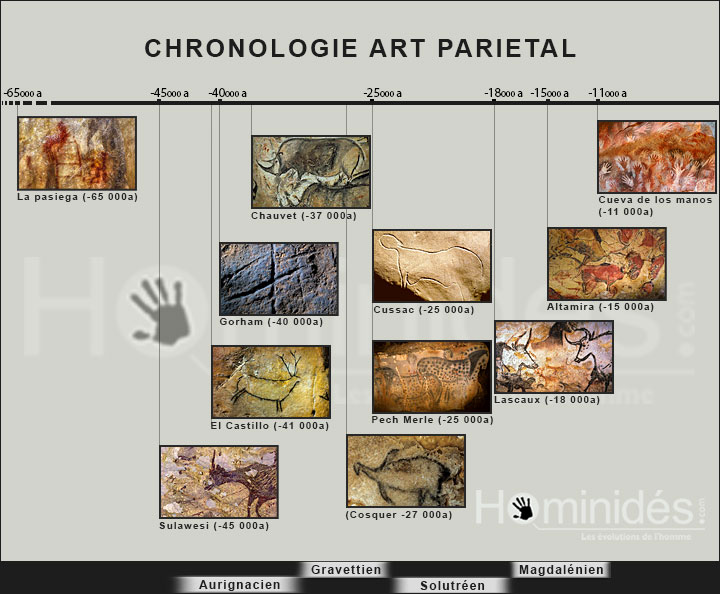

Avant de rentrer plus en avant dans la jungle des hypothèses, il faut savoir que chaque grotte a ses particularités, ses animaux et son style. Il n’y a pas d’évolution de l’art du plus simple vers le plus compliqué (travaillé). Le préhistorien Michel Lorblanchet indique : « Cette idée de progrès dans l’art voudrait dire que les formes anciennes sont inférieures et que l’art moderne est supérieur. Je ne vois pas de supériorité mais simplement une diversité. » La découverte de Chauvet, avec ses représentations hyper réalistes, ont d’ailleurs fait éclater en miettes les théories d’un art paléolithique se perfectionnant au fur et à mesure du temps…

Art paléolithique et néolithique

Le champ de l’art avant l’histoire est vaste. Les hommes et les femmes préhistoriques se sont exprimés sur plusieurs supports et de trois manières différentes.

On peut distinguer 3 grandes formes d’expressions :

- L’art pariétal, que l’on retrouve dans les profondeurs des grottes et le plus souvent très très loin de l’entrée. C’est l’art des grottes ornées, formé de peintures, gravures et sculptures.

- L’art rupestre se trouve quant à lui à l’air libre sur des roches, des abris sous roche. Du fait de son exposition aux intempéries ce sont le plus souvent des gravures qui nous sont parvenues.

- L’art mobilier est réservé aux objets, transportables et ornés : plaquettes, sculptures, gravures, armes, outils… Ces objets proviennent majoritairement de gisements préhistoriques, rarement de grottes.

La très grande majorité des hypothèses et théories pour expliquer l’art préhistorique s’applique à l’art pariétal et dans une moindre mesure à l’art rupestre. Les théories sur l’art mobilier ont un traitement à part… quand elles existent !

L’archéologue Carole Fritz, chargée de recherche du CNRS au Centre de Recherche et d’Etude pour l’Art Préhistorique (CREAP), aborde l’art préhistorique…

A ses yeux, ces dessins préhistoriques ont pour objectif de raconter des histoires, des mythes. « C’est difficile d’en parler sans rentrer dans l’interprétation, précise-t-elle. Mais l’anthropologie démontre depuis très longtemps qu’il n’existe pas de société sans mythes. Je ne vois pas pourquoi le paléolithique dérogerait à la règle. Dans les sociétés, ce sont les mythes qui régissent l’organisation sociale, la pensée. Le problème c’est que nous n’avons pas d’ethnographie qui accompagne cela : on fouille des poubelles et on regarde des dessins ; c’est très difficile de reconstituer un mythe à partir de ça.«

« A partir du moment où vous avez une mythologie, ça veut dire que vous avez un choix dans les figures représentées. Entre – 40 000 et – 12 000, le bestiaire représenté a très peu évolué. Pourtant, d’un lieu à un autre, d’une époque à la suivante, si le style confine toujours au naturalisme, il existe de flagrantes différences de styles ».

Les différentes hypothèses d’explication de l’art préhistorique

Les plus anciennes hypothèses

Art pour l’art, totémisme et chasse magique

Avant de comprendre il faut accepter. En 1834, Brouillet découvre au Chauffaud (Vienne) 2 un os portant deux biches gravées. Ce qui, bien plus tard, deviendra la première manifestation connue de l’art paléolithique ne retient pourtant pas l’attention. Au fil des ans, les découvertes s’accumulent et peu à peu il faut bien admettre que cet ancêtre, sauvage, presque animal, cela semblait aller de soi, avait des capacités artistiques qui méritaient quelque attention malgré leur caractère dérangeant.

Les premières interprétations font référence à l’art pour l’art, au totémisme et à la chasse. La première de ces théories, résurgence assez inattendue du « bon sauvage » de Rousseau, n’est en fait que le reflet des idées anticléricales, parfois violentes, de certains préhistoriens de l’époque, Gabriel de Mortillet entre autres, elle ne leur survivra pas. Le totémisme a été souvent évoqué. Dans cette perspective, à chaque clan correspond un animal totémique objet de prohibitions, alimentaires en particulier, et parfois d’une sorte de culte. Ceci impliquerait une variabilité du bestiaire qui ne correspond pas du tout à la réalité archéologique. D’autre part, un nombre limité, mais certain, d’animaux est porteur de flèches ou de blessures incompatibles avec la prohibition propre aux animaux totémiques. De surcroît sur le versant ethnologique les idées ont évolué, le totémisme n’est plus une entité unique susceptible de faire l’objet d’une théorie unique mais un fait ethnologique complexe regroupant artificiellement sous une seule dénomination des faits disparates.

La troisième hypothèse aura plus de succès, grâce au soutien actif de l’abbé Breuil (1877-1961) elle durera jusqu’aux années cinquante ou soixante. Fin du bon sauvage, l’ancêtre est présumé être un chasseur affamé, certains animaux paraissent atteints par des flèches, les figures mi-animales mi-humaines sont vues comme des chasseurs travestis pour approcher le gibier. Au-delà des techniques cynégétiques on parle également de pratiques magiques. L’abbé Breuil et le Comte H. Begouën reprennent cette théorie de la chasse magique, ce sera la magie sympathique soutenue par l’abbé jusqu’à la fin de sa vie. Il lui est en effet plus facile d’admettre une magie qu’une religion primitive, pour autant il n’hésite pas à parler de Chapelle Sixtine de la Préhistoire à propos de Lascaux. La magie dite sympathique suppose une relation d’identité entre l’image et son sujet. Le bison dessiné est symboliquement tué avant de l’être réellement. Quelques animaux paraissent effectivement blessés par des flèches, l’ours modelé de Montespan a été lardé de coups de sagaie… En fait les animaux blessés ne sont pas très nombreux. Surtout, les fouilles montrent que le bestiaire représenté ne correspond pas à ce qui était réellement consommé par les paléolithiques (échantillon culinaire). A partir des années soixante cette théorie tombe progressivement en désuétude. (ZAF)

Photo : la fameuse scène du puits à lascaux où certains voient une scène de chasse…

Lire également : Les bases magiques de l’art préhistorique du Comte Henri Begouën.

Le structuralisme

A cette époque, A. Leroi-Gourhan (1911-1986), après Max Raphaël et A. Laming-Emperaire, ouvre une perspective nouvelle de type structuraliste. Derrière le désordre apparent de l’art pariétal il existe un ordre, une structure, que la statistique doit permettre de faire apparaître. A. Leroi-Gourhan s’attachera avec une remarquable rigueur à étayer cette théorie. Il existerait ainsi une structuration de la grotte dans son ensemble avec des figures d’entrée et de fond, une organisation des panneaux avec des figures centrales et périphériques, et surtout une dualité fondamentale femelle / mâle représentée par le couple symbolique bison-aurochs / cheval, à la fois opposé et complémentaire. Cette théorie nouvelle est, au départ, très fraîchement accueillie, elle vaudra même à A. Leroi-Gourhan de se faire traiter d’obsédé sexuel par l’abbé Breuil alors que manifestement il s’agit là, plus de genre que de sexe.

Par la suite, la perspective structuraliste s’impose au point de devenir la perspective de recherche dominante voire unique. Une cinquantaine d’années s’est maintenant écoulée sans que la structure tant cherchée n’ait pu être mise en évidence de manière sûre. Bien au contraire, A. Laming-Emperaire, qui a poursuivi ses recherches de son côté, a abouti à une dualité bison / cheval mais de polarité sexuelle inverse.

Les plus récentes découvertes de grotte ornées (Chauvet, Cussac par exemple) sont en contradistion avec l’hypothèse structuraliste: elles ne rentrent pas dans les règles et structures énoncées par André Leroi-Gourhan à l’époque.

Photo : cohorte d’animaux dans la grotte de Lascaux : vache, chevaux, cerfs.

Le chamanisme

En 1996, Jean Clottes et D. Lewis- Williams réouvrent le dossier du chamanisme. Pour expliquer les grottes ornées ils émettent l’hypothèse que les peintures pariétales sont le fait de chamanes en transe. Ces prêtres magiciens sont le lien entre le monde réel et le monde des esprits. Par la transe, le chamane est le seul capable de voyager dans ces mondes parallèles mais également de communiquer avec les esprits qui l’habitent. Après sa transe, le chamane peint des animaux ou applique sa main sur les parois, les faisant ainsi pénétrer la paroi pour rejoindre les esprits et communiquer avec eux. « Cette hypothèse soutient que la majorité des images rupestres serait le produit de visions de chamanes en transe. »

Les signes, les points, les traits, ou grilles sont issus directement de la transe et n’ont pas forcément une signification précise : ce sont des hallucinations préalables à la révélation des animaux.

Cette hypothèse met en avant la grotte, dont les parois sont un lieu de passage privilégié des esprits mais elle est moins adaptée pour l’art rupestre ou l’art mobilier. Mettant en scene des chamanes, cette hypothèse fait l’objet de nombreuses réactions négatives car faisant trop appel à l’ethnologie comparative. Pour expliquer cette hypothèse chamanique ses promoteurs se basent sur une phrase unique « ce que font les peuples chamaniques aujourd’hui les hommes de Lascaux le faisait aussi ».

Cette démonstration n’en n’est pas une !

Les nouvelles hypothèses ou la reprise des anciennes…

Le naturalisme artistique dans une société hiérarchisée

Interprétation mythologique

L’idée du totémisme semble ressurgir de ses cendres…

Des chercheurs reprennent l’existence d’un schéma structurel dans l’ornementation des grottes. Mais, contrairement à Leroy Gourhan, il apparaît que chaque grotte possède son propre schéma, sa propre structure, adaptés à la topographie de la cavité, et ses propres contraintes (diaclases, accessibilité, matière formant les murs…). Gwenn Rigal indique dans un numéro spécial des Grands Dossiers de Sciences Humaines, « Tout d’abord, parce que la confirmation d’une certaine forme d’organisation des décors rend l’hypothèse totémique plus plausible que la magie ou la transe chamanique, lesquelles n’impliquent pas d’interdépendance entre les différentes unités graphiques parce que la prise en compte de la topographie de chaque grotte dans son ornementation s’accorde bien au totémisme. Les fissures et les béances dans la roche semblent avoir fasciné les artistes de la préhistoire, comme s’il s’agissait de passage entre deux mondes séparés, dont l’un se cacherait de l’autre côté de la paroi.«

Gwenn Rigal propose également que la multiplicité des références sexuelles (vénus hypersexualisées, phallus, vulves…) soit une autre piste d’explication de l’art préhistorique, en lien avec la fertilité.

Les interrogations sont toujours là !

Le préhistorien Randal White semble vouloir mettre l’ensemble des théories et hypothèses dos à dos. Parlant du chamanisme, de l’art pour l’art, de la magie de la chasse, des rituels de fécondité, des mythogrammes, il dit « des images soigneusement sélectionnées paraissent souvent étayer l’une ou l’autre des ces interprétations, sans que la grande majorité des autres représentations y trouvent une explication satisfaisante. Dix pour cent peut-être seulement d’entre elles répondent, par exemple, aux critères de d’interprétation chamanique. Que penser alors des autres quatre-vingt-dix pour cent ? »

Pour Patrick Paillet (préhistorien du Museum national d’Histoire Naturelle), « l’art des grottes signifie, il signifie même de manière multiple, mais il se dérobe à l’interprétation. Dans les grottes, l’art est probablement dicté par un besoin impérieux de communiquer… Communiquer avec son groupe, avec d’autres hommes, transmettre sa propre vision du monde et perpétuer une mémoire au service du mythe ou de tout autre histoire. »

Il n’est pas évident que l’on arrive un jour à expliquer, avec certitude l’art préhistorique. Et il est même fort probable qu’il existe selon les lieux et les époques des objectifs humains différents.

Pour aller plus loin :

Chamanismes et Arts préhistoriques – Vision critique

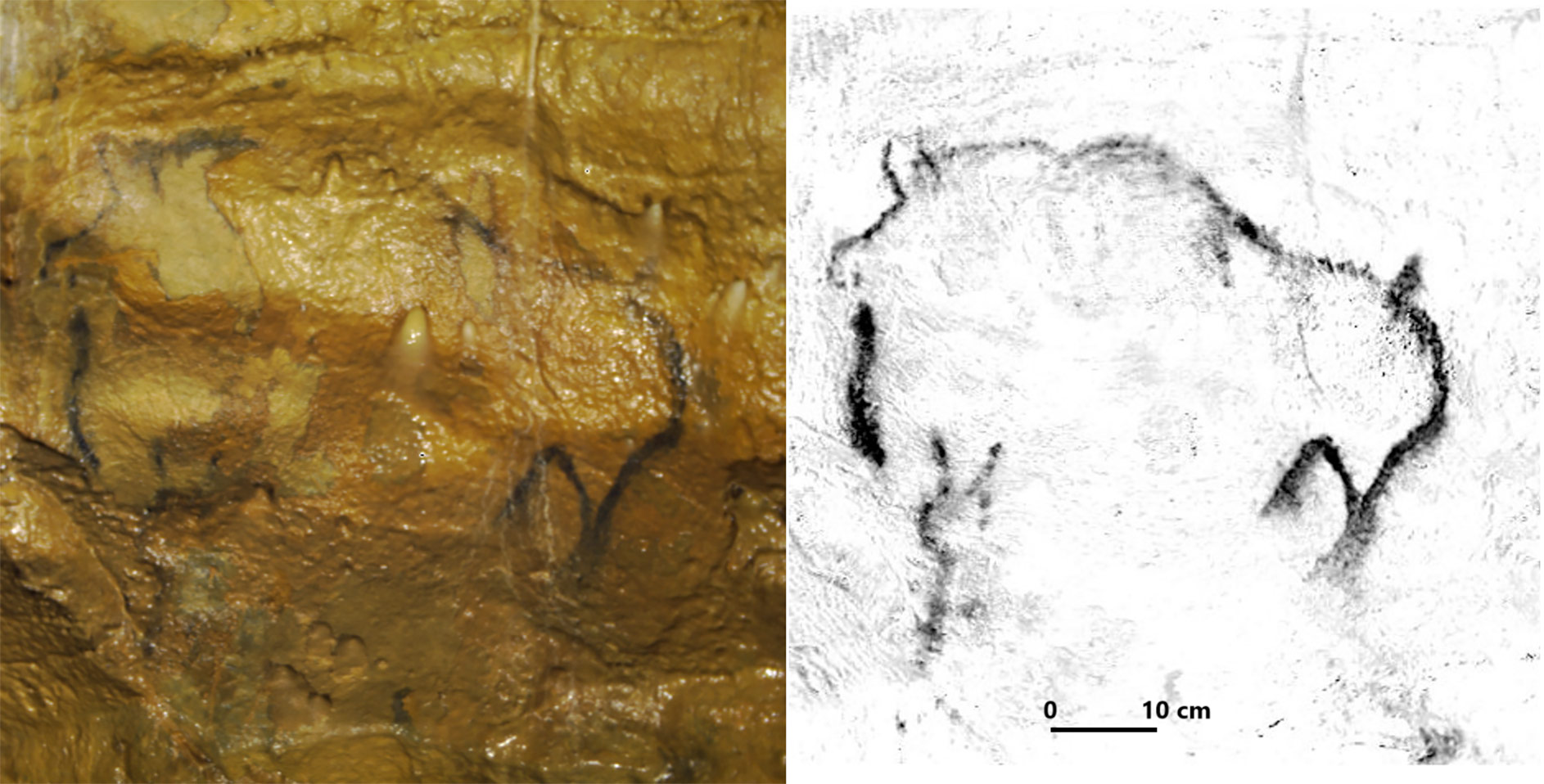

Méthodes de relevé dans l’art préhistorique

Livres sur l’art préhistorique

Emmanuel Anati